※記事内に広告を含みます

施工体制台帳は、品質・工程・安全などを十分に把握し、施工トラブルの発生を防止するために重要な書類です。

該当する工事を受注した元請業者は、施工体制台帳を作成する必要があります。法改正により、条件の一部が変更されました。施工体制台帳は、作成だけでなく、保存や備え置きの義務もあります。

本記事では、施工体制台帳とは何か、施工体制台帳にかかわる法改正内容、記載すべき内容などを解説します。

施工体制台帳とは何か

施工体制台帳は、建設業法によって作成が義務化されている書類です。工事に関わる会社にとって必ず作成する必要がある書類の1つです。

施工体制台帳とは、具体的にどのような書類なのでしょうか。ここでは、施工体制台帳について解説します。

施工体制台帳の概要

施工体制台帳とは、工事を安全かつ計画的に進めるために、元請業者が作成する台帳です。現場の施工体制を把握するために、工事を請け負うすべての業者名、各業者が施工を担当する範囲、スケジュール、主任技術者や監理技術者名が記載されます。

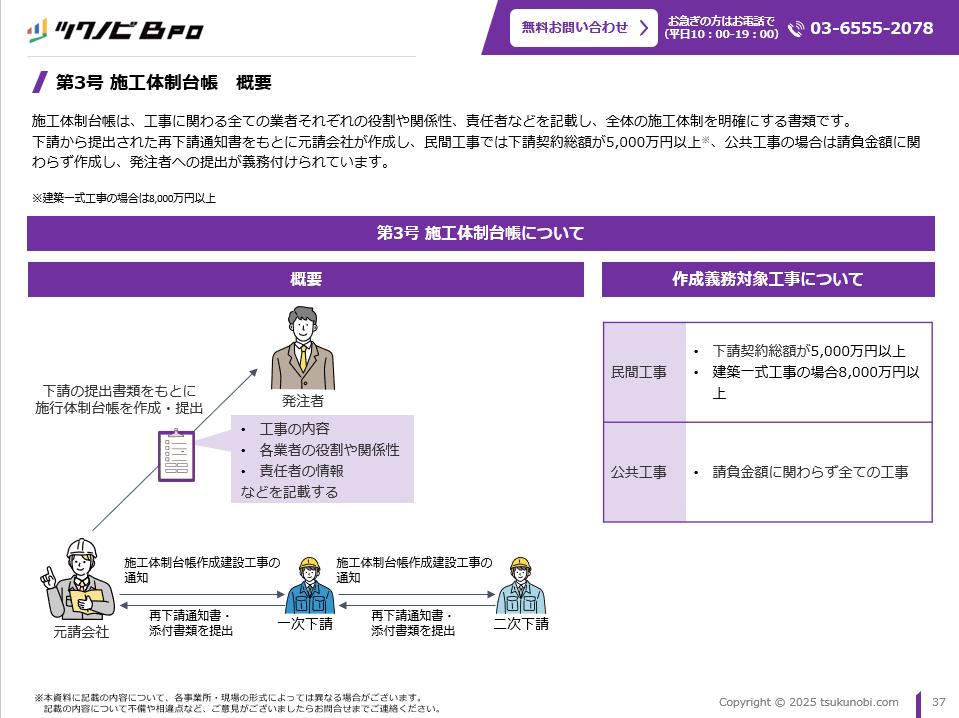

建設業法第24条の8で、下請契約の請負代金が一定の額を超える民間工事では、施工体制台帳を作成・備え置きするよう定められています。令和5年1月1日から、施工体制台帳の作成が必要な下請契約の請負代金の下限額が引き上げられました。

公共工事の場合は、公共工事入札契約適正化法第15条に基づき、請負代金にかかわらず、施工体制台帳の作成・備え置きが必要です。

施工管理台帳との違い

施工体制台帳と似た台帳の1つに、施工管理台帳があります。施工管理台帳は、日々の進捗状況や作業内容を記録する台帳です。

工事全体の体制を把握するための施工体制台帳と異なるため、違いをしっかり把握しておくことが大切です。

施工体制台帳と施工管理台帳の主な違いは下記のとおりです。

| 項目 | 施工体制台帳 | 施工管理台帳 |

| 目的 | 誰が工事を実施するのか、施工体制を明確にする | 誰がどのように工事を実施したか、進捗や品質を記録する |

| 主な記載内容 | 元請業者・下請業者など工事関係者の情報、施工範囲、技術者の配置など、工事全体の記録 | 作業の内容、使用した材料、現場の写真など工程の詳細 |

| 法的義務 | 建設業法により作成義務がある | 法的な義務はなく、社内や現場で管理する |

それぞれの役割を正しく理解し、適切に管理することで現場のトラブル防止や品質向上が期待できるでしょう。

施工体制台帳の作成義務

施工体制台帳はなぜ作成義務があるのでしょうか?また、施工体制台帳を作成する際には、他にどのような書類が必要となるのでしょうか。ここからは、施工体制台帳の作成義務についてより詳しく解説していきます。

作成義務が定められている理由

施工体制台帳は、現場体制の「可視化」と「責任区分の明確化」、「安全確保」を目的としています。

施工体制台帳と対になる施工体系図を作成すると、元請業者から下請業者までの分担関係が一目で把握でき、誰がどの範囲を担当しているかを現場全体で共有できます。

そのため、外部協力業者や新任監督もすぐに状況を理解し、情報伝達のそごを防げるでしょう。

さらに、公共工事では公衆が見やすい場所への掲示が義務付けられており、施工体制の透明性向上や不正・無資格施工の抑止、災害時の連絡系統の明確化にもつながります。

発注者は施工体制台帳や施工体系図の写しを確認し、現場実態との整合性を点検することで品質と安全の監督が可能です。

これらの仕組みにより、施工体制台帳と施工体系図の作成・掲示・更新は、品質確保と紛争防止、コンプライアンス維持を図れます。

施工台帳の重要性や書き方・作成時の注意点については、こちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

施工体制台帳の書き方や記入例を解説!作成義務がある工事も紹介

施工体制台帳の書き方や記入例を解説!作成義務がある工事も紹介

作成義務の対象になる工事

民間工事では、下請契約総額が5,000万円を超える場合(建築一式工事は8,000万円超)、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くことが義務化されています。

請負契約や下請契約の変更があった際は、速やかに記載内容を更新しなければなりません。

公共工事では、請負代金の金額にかかわらず施工体制台帳の作成・備え置きが義務付けられており、発注者への写しの提出も必要です。発注者は、施工体制台帳の記載内容と現場の実態を照合して点検を行います。

民間工事の場合は、発注者から請求があった際に施工体制台帳を閲覧に供する義務があり、公共工事では発注者による点検のために写しを提出します。

基準額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)に引き上げられた背景としては、物価や労務費の上昇により従来基準が実態と乖離していたことが挙げられます。ほかにも、中小事業者の書類負担を軽減し、限られた技術者を重点的に配置する狙いもあります。

これらは令和7年施行予定の建設業法施行令改正および、公共工事入札契約適正化法(第15条)の合理化措置として明確化されました。

改正内容は、特定建設業許可や監理技術者の専任要件とも整合しており、建設業法第24条の8および関連省令に基づいて、施工体制台帳の作成・備え置き・提出・閲覧の手順が規定されています。

作成義務がある業者

施工体制台帳を作成する業者は、発注者から直接工事を請け負った元請業者です。

さらに、共同企業体(JV)などにより、元請の立場となる一次請負業者も作成しなければなりません。元請の立場となる一次請負業者が複数存在する場合は、それぞれの業者ごとに作成する必要があるため、注意が必要です。

また、下請業者がいる場合は、再下請負通知書などを提出してもらい、添付します。特に、建設業許可を受けていない下請業者も作成対象となる点に注意しましょう。

元請業者は、下請・孫請業者など、すべての協力会社の情報を集約し、施工体制台帳として作成・管理します。

工事に関わるすべての作業員の作業範囲を明確にする必要があるため、下請業者の数が多いほど書類の作成に時間がかかる点を把握しておきましょう。

作成義務に違反した場合の罰則

施工体制台帳の作成義務に違反した場合には、厳しい罰則が科されます。未作成や備え置き不足、写し未提出、虚偽記載などが確認されると、指示処分や営業停止、許可取消といった行政処分の対象となり、工期中であっても適用されます。

違反の重大性や反復性が高い場合は、建設業法の罰則規定により刑事罰の対象となることもあり、内容に応じて30万円以下の罰金が科される可能性もあるのです。

公共工事では、施工体制台帳の提出や点検への不対応が入契法違反として評価され、是正命令の不履行により処分が加重される場合もあります。

その結果、入札参加停止や信用低下による受注機会の喪失、監理技術者配置計画の見直しなど、実務面での損失が拡大します。

違反を防ぐためには、施工体制台帳・施工体系図の整備から再下請通知の管理、発注者対応までを社内規程に明記し、教育と点検を徹底しましょう。

記録様式・保存年限・改訂手順を明確化し、監査証跡を残すことでコンプライアンス体制を強化できます。

施工体制台帳の提出先と保存期間

施工体制台帳を作成したあとは、提出と一定期間の保存が必要です。施工体制台帳の提出先や、保存期間をきちんと把握しておけば、作成後もスムーズに対応できるでしょう。ここでは、施工体制台帳の提出先と保存期間について解説します。

提出先

作成した施工体制台帳は、発注者への提出が義務付けられています。発注者へ提出する施工体制台帳は、写しで問題ありません。

下請工事の着工日までに施工体制台帳を作成し、発注者に写しを提出しましょう。提出方法は、発注者によって指示される場合があるため、事前に確認しておくとスムーズに対応できます。

また、民間工事の場合は施工体制台帳の提出は不要です。しかし、発注者から施工体制台帳の閲覧を求められた場合は、閲覧作業に立ち会う必要があります。

保存期間

施工体制台帳を作成したら、発注者への成果物の引き渡し完了まで備え置く必要があります。施工体制台帳は、帳簿の添付書類として、工事完了後から5年間保存しなければなりません。

途中で契約が解除された場合でも、5年間保存する必要があります。保存が必要なのは、以下のとおりです。

- 主任技術者

- 監理技術者

- 監理技術者補佐の氏名・資格

- 下請業者の商号・許可番号

- 下請業者に請け負わせた工事内容・期間

- 下請業者が置いた主任技術者の氏名・資格

また、施工体系図は、営業に関する図書として、10年間の保存が必要です。

施工体制台帳は電子化して保存することも認められています。管理に負担を感じている場合は、電子化も検討しましょう。

施工体制台帳に記載すべき事項と添付書類

施工体制台帳には、記載すべき項目がいくつか定められています。また、必要な添付書類には、元請業者が用意する資料だけでなく、下請業者が準備する書類もあります。

施工体制台帳を作成する際は、漏れや誤りのないよう記載・添付しましょう。また、一次下請以降のすべての下請負人は、再下請負通知書に必要事項を明記し、添付すべき書類とともに提出する必要があります。

施工体制台帳に記載すべき項目と、必要な添付書類を解説します。

記載すべき項目

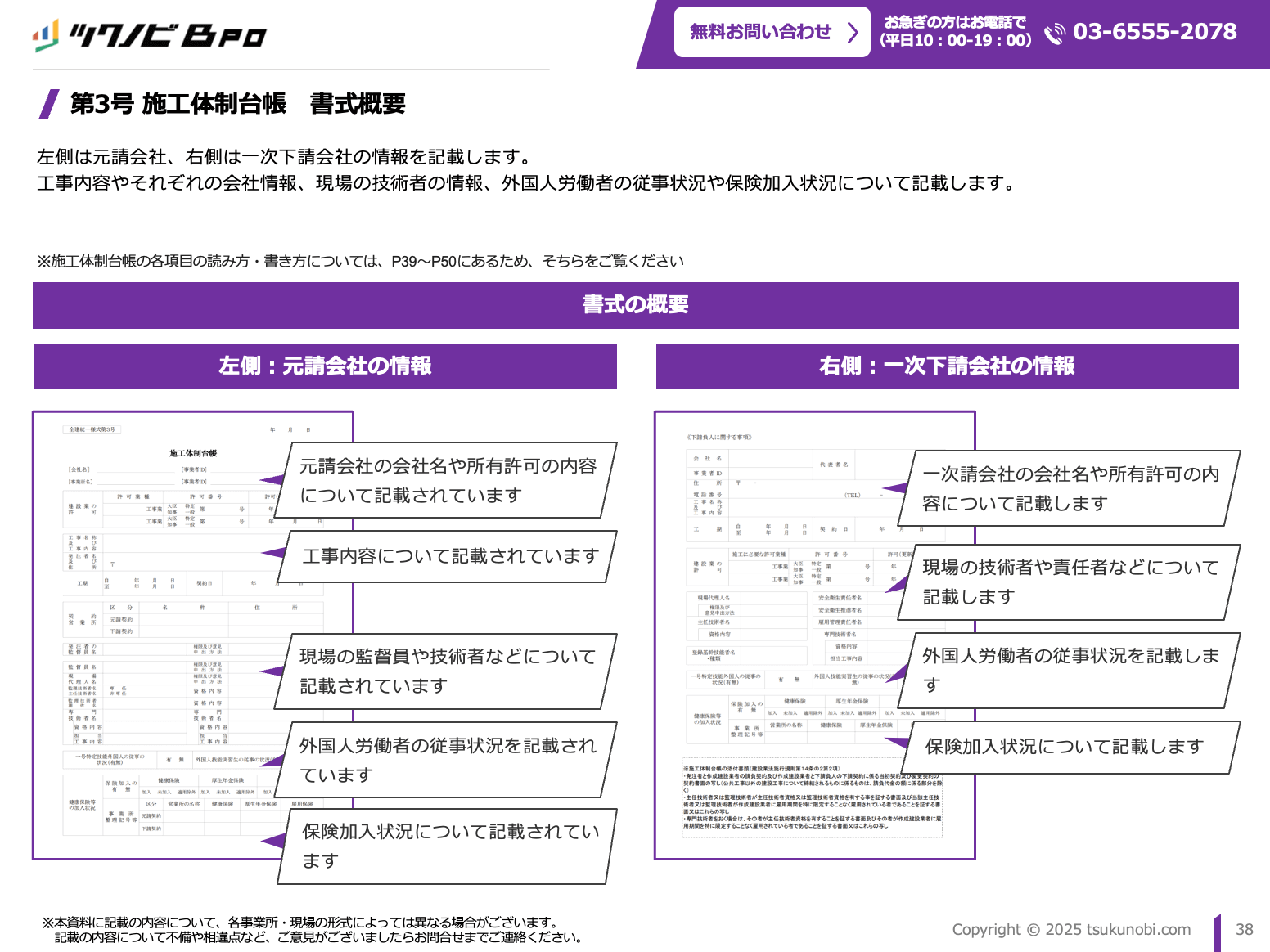

施工体制台帳に記載すべき項目は、元請業者と下請業者の基本情報および現場管理体制を明確にする内容です。

元請には、会社名・事業者ID・工事名称・発注者情報・契約日・工期をはじめ、監督員・現場代理人・主任技術者の氏名や権限、社会保険加入状況、安全衛生体制を記載します。

また、外国人技能実習生や特定技能外国人の従事状況も明示が必要です。

下請についても同様に、会社情報や工事内容、契約情報のほか、主任技術者・安全衛生責任者・雇用管理責任者・登録基幹技能者などの氏名や資格内容を記載します。

さらに、専門技術者の担当工事と資格の詳細、健康保険・雇用保険の加入状況を含め、現場の体制を一目で把握できるよう整理しておくことが重要です。

情報を正確に記載すると、発注者や監督者が安全・品質・労務管理を適切に確認できる体制が構築されます。

必要な添付書類

施工体制台帳に必要な添付書類は、以下のとおりです。

- 工事担当技術者台帳

- 発注者との契約書の写し

- 下請負人との契約書の写し

(注文・請書及び基本契約書又は基本契約約款等の写し)

※民間工事の場合で、作成建設業者が注文者となる下請契約以外の下請契約については、請負代金を除いたもの

(元請⇔一次間の契約書には請負代金の記載が必要) - 主任技術者もしくは監理技術者が資格を有することを証する書面

(専任を要する監理技術者の場合、監理技術者証の写しに限る) - 監理技術者補佐を置くときは、監理技術者補佐資格を有することを証する書面

- 専門技術者等を置いた場合は資格を証明できるものの写し

(国家資格等の技術検定合格証明等の写し) - 主任技術者、監理技術者、専門技術者が元請に雇用されていることを証する書面

施工体制台帳を作成する際の注意点

施工体制台帳を作成する際は、記載内容の正確性だけでなく、関係者間での情報共有や書類管理の徹底も重要です。

いくら正確に作成しても、更新漏れや共有不足があると法令違反や現場トラブルにつながるおそれがあります。

施工体制台帳は提出書類として扱うだけでなく、現場全体の安全・品質・労務を支える資料です。ここでは、作成時に注意すべき3つのポイントを解説します。

関係者間できちんとコミュニケーションをとる

施工体制台帳を作成する際は、関係者間できちんとコミュニケーションを取ることが大切です。

台帳の内容は元請業者だけでなく、下請や協力会社、監督員など複数の関係者が関与するため、情報共有が不十分だと誤記や重複、更新漏れが生じやすくなります。

工事の進捗や人員変更があった場合は、速やかに共有し、全員が最新情報を把握できる体制を整えることが重要です。

現場代理人や主任技術者が主導して定期的に確認会を行えば、記載内容の整合性を維持できます。正確な施工体制台帳を保つためには、日常的な報告・連絡・相談の徹底が大切です。

保管場所をきちんと確保する

施工体制台帳を作成した後は、適切な保管場所を確保してください。

台帳は現場の安全管理や監督員による確認に使用されるため、必要なときにすぐ取り出せる状態で保管する必要があります。

現場事務所内に専用キャビネットを設け、デジタルデータと併用して管理すると効率的です。

また、火災や水害などのリスクに備え、クラウドや別拠点にバックアップを保存しておくと安心です。

公共工事では、提出や閲覧対応のため写しの保管が義務付けられているため、ファイル名や日付を明確にして整理しましょう。保管体制を整備しておけば、監査や検査の際にもスムーズに対応できます。

こまめに情報を更新する

施工体制台帳は、常に最新の情報を反映させることが重要です。

工事期間中は人員異動や再下請契約の追加、工期変更などが頻繁に発生するため、更新を怠ると現場の実態と台帳内容が乖離してしまいます。

変更が生じた際は速やかに修正を行い、監督員や発注者への提出に備えましょう。

情報更新を放置すると、監査での指摘や行政処分の対象になるおそれもあります。

定期的に点検日を設け、元請業者・下請業者の双方で内容を確認し合う体制を整えることが有効です。

こまめな更新を徹底すると、台帳の透明性と信頼性が高まり、安全で効率的な施工管理を実現できるでしょう。

施工体制台帳の作成はアウトソーシングもおすすめ

施工体制台帳や安全書類の作成は、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。

従業員のリソースがひっ迫している場合や、書類作成に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で多くの書類を実施できます。

専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、場合によっては自社で作成するよりもミスのない書類の作成が可能となるでしょう。

弊社では、建設工事に必要な書類の作成に対応している書類作成代行サービス「ツクノビ事務」を提供しています。ツクノビ事務では、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。また、書類作成だけでなく、CADを用いた図面作成や写真データ整理などにも対応しています。

施工体制台帳の作成をアウトソーシングして効率化したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。

【まとめ】施工体制台帳には作成義務がある!基本を理解して適切に作成しよう

施工体制台帳は、施工トラブルの発生や、不良・不適格業者の参入、建設業法違反の発生などを防ぐために大切です。法改正により、令和5年から、施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限が引き上げられました。

施工体制台帳に記載すべき項目や、添付が必要な書類が定められているため、漏れなく対応しましょう。施工体制台帳の作成が必要になったときは、ぜひ本記事を参考にしてください。

施工体制台帳作成建設工事の通知や一人親方が提出する安全書類についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

施工体制台帳作成建設工事の通知の書き方を解説!必要な工事も紹介

施工体制台帳作成建設工事の通知の書き方を解説!必要な工事も紹介

※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、

【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!  ※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!