※記事内に広告を含みます

建築物の電気工事などに使用される電気接続図の中には電気接続内容をシンプルに表記した単線接続図があります。

電気工事士を目指している人や、現場の作業者として従事されている方の中には、単線接続図の読み方や活用方法などが良くわからない方も多いでしょう。

そこで、今回は単線接続図の概要や読み方、作成手順について詳しく解説します。実際の作業に使用される複線接続図との違いについても説明しますので、参考にしてください。

単線接続図とは

電気工事の設計図として使用される電気配線の接続図は大きく分けて以下の2種類です。

- 単線接続図

- 複線接続図

この項目では、単線接続図と複線接続図の違いを比較して、単線接続図の概要と複線接続図との違いを説明します。

単線接続図の概要

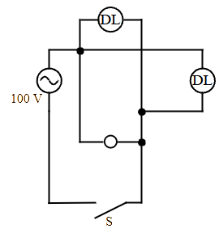

単線接続図とは、建物や工場などの電気工事の際に使用される電気配線をシンプルに表した配線図です。配線される電気機器をシンボルという簡略化した記号で表記し、配線は一本の線で表されています。

大規模な建築物では複雑な電気配線が必要です。単線接続図を用いて表記すると、電気の流れやどの機器同士が接続されているのかとひと目見ただけで全体像がつかめます。

電気配線のサマリーが簡単に理解できるので、エンジニアや職人が工事の計画を立てるときや工事の全容をつかむのに便利です。他に、打ち合わせや協議のときに参考資料として使われます。

複線接続図との違い

複線接続図は、実際の配線を表記したもので、実際の細かい配線状態が表記されています。エンジニアが実際に配線作業をする際に使用するのが複線接続図です。

複線接続図には機器の端子番号や形式が丁寧に記入されているので、エンジニアは迷わずに作業できます。

シンプルで概要がつかみやすい単線接続図と比べると、複雑で専門的な職人やエンジニアでないとすぐには概要が把握できません。

詳細な内容が記されているため、単線接続図と比較すると図面サイズも大きめです。

単線接続図の活用方法

この項目では単線接続図の活用方法について説明します。ここでは単線接続図の特徴を捉えながら次の2点にスポットを当ててみました。

- 電気の流れの把握に活用する

- 電気設備の全体像を把握する

以下、それぞれの内容を詳細に説明します。

電気の流れの把握

単線専接続図の活用方法として最初に挙げるのが電気の流れの把握です。

新規建築物の電気配線や既存の建物に電気設備を追加するときに、電気が効率よく安全に流れるかを考慮して設計します。

単線接続図を使えば、全体の電気の流れや接続した線のどの場所に機器の接続位置があるかなどをひと目で理解することが可能です。

単線接続図を見ることで、電気工事士や設計者は効率的な電気配線のサイズなどを選定できます。安全な電力の分配や、安全性を確認できます。

電気設備の全体像の把握

電気設備全体像を把握するのも単線接続図の活用方法です。単線接続図はシンプルなので電気配線の全容や電気機器の接続位置などが容易に理解できます。

既存の建築物に変更や追加を加える場合は、既存の電気配線と変更や追加される部分が判断できるので効果的です。

技術者や設計者は、単線接続図を見ることでシステムの容量などを確認でき、建築物全体の安全性や効率性に影響のある部分が事前に判断できます。

単線接続図を参考資料にすれば、拡張や変更工事にかかるコストの見積もりも可能です。

単線接続図の記号一覧

ここでは、単線接続図を読み取るときに必要な記号について説明します。わかりやすくするために記号の種類を次の3点に分類しました。

- 器具類

- ケーブル類

- 電源その他

以下、項目に沿って詳しく説明します。

器具類

単線接続図に使う器具類の記号について使用頻度の高い代表的なものを下表に記載しました。

電気システム内の機器には、他に電動機(モータ)や換気扇、ジョイントボックスなどがあります。

変圧器

![]()

変圧器は通常円の中にアルファベットの「T」が表記されています。画像は左から小型変圧器、リモコン変圧器、ベル変圧器の記号です。

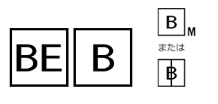

遮断機

遮断機(ブレーカー)の記号は通常四角形の中に「B」などが表記されています。画像は左から漏電遮断器「BE」配線用遮断器「B」モニターブレーカー「M」です。

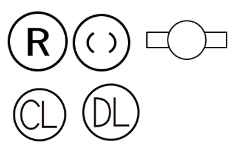

照明器具

画像は照明器具の記号です。照明の種類によって円の中に表記する文字が変わります。画像は上段左から、卵プレセクタプル、引掛シーリング、下段左から、シーリングライト、ダウンライトです。

ケーブル類

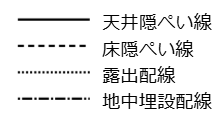

ケーブルは通常直線で表記し、線の種類でケーブルの種類がわかります。ケーブルの記号下表のとおりです。

単線

単線ケーブルの表記は通常直線です。天井裏の配線や床下の配線など、工法によって線の種類が変わります。

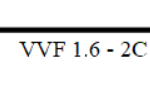

多芯ケーブル

ケーブル芯数の表記は「2C」「3C」などの数字です。他にも線の太さや種類などの情報も表記します。画像はVVF線、1.6mm径で2芯の多芯ケーブル表記です。

接続点

ケーブルが交差する接続点は画像のように小さな●で表記します。

電源・その他

電源やその他の計器の記号は、電気システムの中での電源やその他の追加機能を表記します。

| 種類 | 記号 | 概要 |

| 電源 | (AC)交流電源 (DC)直流電源 |

電源の記号は、円形に「AC」や「DC」の文字を表記するのが通常です。電源の種類などを記載す場合もあります。 例えば、「1φ2W100v」と書かれている場合は「単相2線式100v電源」の意味です。 |

| センサー | (PXS)近接センサー (MS)マグネットセンサー (LZS)レーザーセンサー |

センサーなどの計器は、特定の機能を表す文字が書かれています。左記は代表的なセンサーを表す記号です。 |

スイッチと器具の横にカタカナが表記されている場合は、スイッチに対応する計器を表しています。例えば、スイッチの記号の横に「イ」と表記してあれば、同じように「イ」と書かれた計器が対応してオン・オフするという意味です。

単線接続図の読み方とルール

この項目では単線接続図の読み方とルールについて解説します。ここでは以下の3点を取り上げました。

- 線の本数は斜線で書かれる

- 接続部分は丸点が使用される

- 器具番号は暗記する

以下、項目別に詳細に説明します。

線の本数は斜線で書かれる

単線接続図は、シンプルな表現で全体像が把握できることが特徴です。

接続される電線やケーブルは基本的に一本の線で描きます。三相の電源を表す場合でも電線を3本書きません。複数の線が存在する場合は主になる線に複数の線(三相ならば3本)を主になる電線に交わるように斜線を書いて本数を表現します。この表記方法により、複雑な配線をシンプルに描くことが可能です。

図面の大きさもコンパクトになります。単線接続図を読むときは斜線の本数を見落とさないように気を付けましょう。

接続部分は丸点が使用される

単線接続図では、異なる複数の電線や器具が交差する場合で接続しているときは接点に黒丸(●)が付加されます。

電線や器具が交差していても物理的につながっていないところに黒丸はありません。

接続点がはっきりするので単線接続図を読み取るときにどの線がどの機器に接続されているかの容易な判断が可能です。

スイッチの図記号としても黒丸が使用されます。単線接続図を読むときは、電線や器具が接続されているのか、交差しているのか注意して確認しましょう。

器具番号は暗記する

単線接続図に表記されている識別番号の中でよく使う器具番号を暗記しておくと便利です。

単線接続図には様々な機器や部品が表記され、番号や記号で識別されています。何度も出てくる器具の番号や記号を覚えると単線接続図の内容を迅速に把握することが可能です。

器具番号は特定の機器を識別するために付与されています。変圧器や遮断機、接地端子などの器具は固有の器具番号です。

よく使われる器具番号を暗記しておけば、図面上の機器の機能や役割がすぐに把握できます。

単線接続図の作成手順

ここからは、単線接続図の作成手順について説明します。作成手順は次の5段階にまとめてみました。

1. 外部からの電源接続を確認する

2. 接続器具を配置する

3. 接続する線を記載する

4. 器具番号や容量などの記号を記載する

5. 補足情報は必要最低限に留める

以下、各手順について詳しく説明します。

1.外部からの電源接続を確認する

最初に外部からの電源接続を確認します。確認項目は、以下のとおりで外部から回路に供給される電源の種類や電圧レベル、供給される電流の量です。

- 電源の種類 (例)直流(DC)または交流(AC)

(交流の場合は単相か三相かを確認して記載する) - 電圧レベル (例)標準電圧100vまたは200vなど

- 許容電流値 (例)100Aなど

電源の情報は、単線接続図の基本です。電気システムの設計や機能に大きな影響を与えるので、正確に情報把握して記載しましょう。

2..接続器具を配置する

外部電源の使用が確認出来たら、電気システム内の器具を図上に配置していきます。主な器具と主な記号は下図のとおりです。

| 器具名 | 主な記号(シンボル) |

| スイッチ | ● |

| 照明器具(シーリングライト(左)/蛍光灯(右)など) |  |

| 変圧器 |  |

| 遮断機(ブレーカー) | |

| 接地端子(アース) |  |

| 計器(電力量計など) |  |

| 配電盤(左) /分電盤(右) |

|

後々配線することを考えて設計に沿って配置しましょう。器具の配置はシンプルで分かりやすい単線接続図を書くために重要です。

3.接続する線を記載する

器具の配置ができたら、次は接続する線の記入です。

単線接続図では接続する電線は1本の直線で描きます。図に描いた直線には、電線の種類や太さ、本数などの仕様も付記しましょう。単相や三相などで電線の本数が異なる場合は直線に斜線を追加して表します。

下図は1.6mmの太さの三相IV線の記載例です。

前述したように、天井裏の配線や床下配線など工法が違う場合は直線の種類を変えて記載します。電気接続を表現する直線なので正確性が重要です。

4.機器番号や容量などの仕様を記載する

単線接続図に配置した器具や機器は記号だけでは回路を読み取れないので、機器の型番や容量などの仕様を記載します。主な内容を下表にまとめました。

| 主要仕様 | 概要 |

| 機器の型番 | 機器を識別するための番号。機能や性能が反映されています。 |

| 容量 | 機器が消費する電力の総量や機器が蓄えられる電荷の量。 |

| 定格電圧 | 機器を安全に使用できる電圧の上限。 |

機器によって記載する内容が異なることがあります。(例:ブレーカーは「遮断容量」「極数」「フレーム数」)記入する仕様は単線接続図で描かれた電気システムの機能や安全性を確保するための重要な情報です。

5.補足情報は必要最低限に留める

単線接続図の目的は、電気システムの概要をシンプルに分かりやすく把握できることです。

補足情報を書き込み過ぎると図面上が混雑して読みづらくなります。補足情報は最小限にして簡潔で分かりやすい図面になるよう心がけましょう。

特定機器の情報や運用に関する細かい指示などは単線接続図ではなく別の技術文書やマニュアルなどに載せます。制御回路などの展開図が必要な場合は単線接続図ではなく複線接続図に記載しましょう。

単線接続図はあくまでも全体の概要を把握する図面と認識することが重要です。

建設業の書類作成はアウトソーシングもおすすめ

建設業で作成な書類の作成は、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。

従業員のリソースがひっ迫している場合や、書類作成に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で書類を作成できます。専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、作成の難易度が高い書類も正確に作成できます。

弊社では、建設工事に必要な業務書類の作成に対応している建設業特化の事務代行サービス「ツクノビ事務」を提供しています。建設業に必要な書類の作成はもちろん、図面の作成、写真データ整理など、幅広い業務を代行できます。ツクノビ事務では、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。

建設業に必要な事務を効率化したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。

【まとめ】単線接続図は電気回路を表すために作られる図面!特徴をよく理解しよう

単線接続図は電気システムの概要が分かりやすく把握できる特徴を持つシンプルな電気回路図です。

単線接続図に表記された電線は1本の直線で表記され、接続する機器はシンボライズされた記号で表されます。

機器や器具の仕様などは最小限の情報に留められ、電気システムの全体像が一瞥できるのも特徴です。

単線接続図の読み方や描き方を習得すれば、建築物の電気工事に関わる電気システムの打ち合わせやプランニングで効力を発揮するでしょう。

CAD図面作成代行会社おすすめ10選や図面の拾い出し・電気工事の図面などについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

CAD図面作成代行サービスを紹介!選び方や注意点を解説

CAD図面作成代行サービスを紹介!選び方や注意点を解説

図面の拾い出しを手際よく行うコツや効率化する方法・注意点を解説

図面の拾い出しを手際よく行うコツや効率化する方法・注意点を解説

電気工事の図面とは?設計図との違いや種類・見方などを解説

電気工事の図面とは?設計図との違いや種類・見方などを解説