※記事内に広告を含みます

建設業許可申請書は、建設業許可を申請するにあたって必要となる書類のひとつです。一定以上の規模の工事を請け負う際に必要な申請となりますが、特に初回の場合には書類数も多く負担が大きくなります。また、申請書の記入ミスなどがあると、申請後の修正なども含めてかなり時間を要する作業です。

この記事では、建設業許可申請書の記入方法について経験のない方にも分かりやすいように詳しく説明します。それぞれの項目別に記入例などを紹介しながら解説していきますので、これから建設業許可申請に取り組む方はぜひ参考にしてください。この記事での表記等は、東京都の手引きを参考としています。

ツクノビBPOは、時間のかかる建設業業務をプロが代行する建設業特化のアウトソーシングサービスです。

工事図面作成、書類作成、事務作業などを代行できるため、現場作業に集中できることで、受注できる案件の増加や退職率の低下など、様々なメリットがあります。詳細はぜひこちらからご確認ください。

建設業許可申請書

建設業許可を取得したい場合、申請する自治体にもよりますが30種類以上の書類を提出する必要があります。建設業許可申請書はそのうちの1つです。

建設業許可申請書は、申請する企業の情報を項目に沿って記入するもので、電算機入力の用紙に記載したものを、機械で読み込む形式になっています。記載内容はほとんどがマークや記号の入力です。しかし、記入方法や空欄の扱いにも細かいルールが設定されています。建設業許可申請で最も重要な書類となりますので記載には十分注意しなければなりません。

※ダウンロードはこちらから

建設業許可申請の流れと手順についてはこの記事でより詳しく解説しています。

建設業許可申請の流れとは?必要な理由や申請の手順を完全解説!

建設業許可申請の流れとは?必要な理由や申請の手順を完全解説!

建設業許可申請書の書き方と記入例

ここからは、建設業許可申請書の書き方と記入例について解説します。記入に間違いがあると、修正が入って時間がかかるので、各項目の内容を十分確認して慎重に記入しましょう。

記事では、記入例だけでなくミスしがちな注意点も取り上げていきます。例えば、申請日や宛名、名前など平易に記入できる項目についても注意する点がいくつかあるので気をつけましょう。なお、提出する自治体によって書き方が異なる場合もあります。少しでも不安点がある場合は、提出前に窓口に確認しておきましょう。

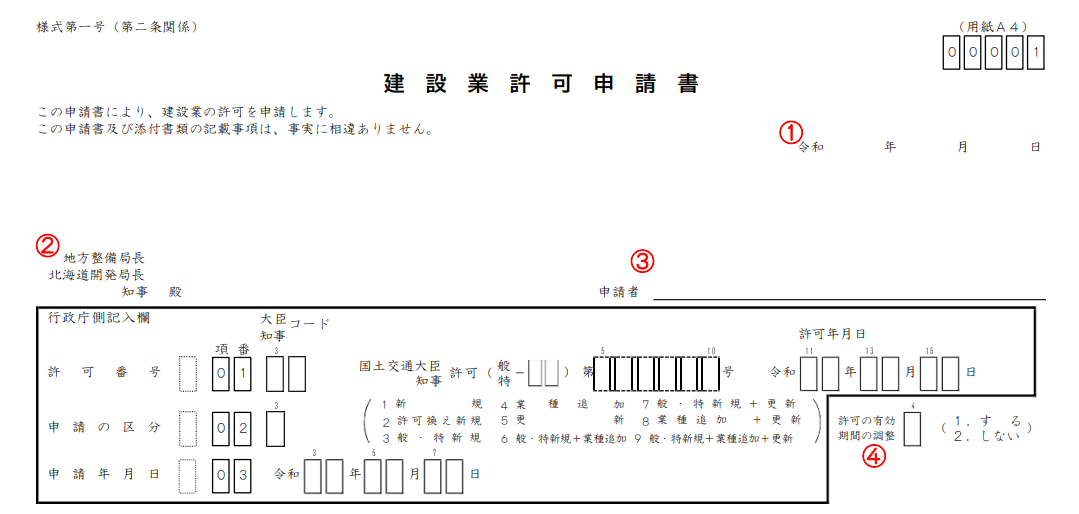

書類上部の記入方法

①申請日

申請書類の一番上にある「申請日」について、書類作成時は空欄にしておきます。この欄に記入する日付は、あくまでも書類を窓口に提出する日付です。書類の作成が終了して「いざ提出」となるタイミングで一番最後に記入しましょう。

申請書の一番始めに記入欄があるので無意識に書いてしまいがちなので注意が必要です。できれば申請窓口で記入することをおすすめします。日付は申請する自治体によって異なる場合がありますが、ほとんどは和暦です。

②宛名

宛名は、営業所が所在する地域の許可権者を記入します。紙面に最初から記入してあっても該当しない場合は抹消線を引いて消しましょう。

許可権者は、許可を与える権限を持っている人のことで、建設業許可申請の許可権者は、国土交通大臣か、各都道府県知事です。営業所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣が許可権者となります。

同じ都道府県であれば知事が許可権者です。この場合の「営業所」とは、工事の請負締結を実質的に行う営業所のことで、案内だけを行っている店舗や別の業務を行っている場合は対象になりません。

③名前

申請者の記入欄には、個人または法人の代表者の名前や所在地を記載します。名前の後ろに押印しますが、印章は建設業許可申請にかかる全ての書類で統一しなければなりません。

なお、現在では、押印が廃止されている自治体も多くなっています。申請者が法人の場合の記載は、本店の所在地と法人の商号や名称、代表者氏名を記載して会社印または代表者印を押印します。申請者が個人の場合は、商号や名称と個人の氏名及び個人印を押印します。

所在地(法人は登記上の住所、個人は住民票の住所)が実際の営業所の所在地と異なる場合は、登記上と事実上とを書いて区別し、両方の所在地を併記しましょう。

④建設業許可の有効期間の調整

建設業許可申請書の「有効期間の調整」とは、既に許可を取得している事業者が許可の業種の追加をする場合に、許可を取得している業種の有効期間を同時に更新することをいいます。

更新の方法は、用紙の「有効期間の調整」と書いてある該当欄に数字を記入するだけです。既に許可を受けている業種の有効期間を今回の申請で更新する場合はマス目に数字の「1」を記入し、有効期間を合わせない場合や、許可を追加する業種には数字の「2」を記入しましょう。有効期間の調整は有効期限の30日前までの申請が必要です。

書類中部の記入方法

⑤許可を受けようとする建設業

建設業許可申請書の「許可を受けようとする建設業」項目の記載方法について説明します。許可を受けようとする業種の略号が並んでいますので、該当するマス目に、一般建設業であれば数字の「1」を、特定建設業であれば「2」を記入しましょう。

ここで、特定建設業とは、元請業者として1件あたり4,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円)の下請け契約をする場合に必要となる建設業許可です。特定建設業以外の場合は一般建設業に該当します。どちらとも混在するケースがあるので「1」と「2」が両方記入される場合もあります。

なお、略号に対応する建設業の種類は次表の通りです。

| 略号 | 建設業の種類 | 略号 | 建設業の種類 |

|---|---|---|---|

| 土 | 土木工事業 | ガ | ガラス工事業 |

| 建 | 建築工事業 | 塗 | 塗装工事業 |

| 大 | 大工工事業 | 防 | 防水工事業 |

| 左 | 左官工事業 | 内 | 内装仕上工事業 |

| と | とび・土木工事業 | 機 | 機械器具設置工事業 |

| 石 | 石工事業 | 絶 | 熱絶縁工事業 |

| 屋 | 屋根工事業 | 通 | 電気通信工事業 |

| 電 | 電気工事業 | 園 | 造園工事業 |

| 管 | 管工事業 | 井 | さく井工事業 |

| タ | タイル・れんが・ブロック工事業 | 具 | 建具工事業 |

| 鋼 | 鋼構造物工事業 | 水 | 水道施設工事業 |

| 筋 | 鉄筋工事業 | 消 | 消防施設工事業 |

| 舗 | 舗装工事業 | 清 | 清掃施設工事業 |

| しゆ | しゆんせつ工事業 | 解 | 解体工事業 |

| 板 | 板金工事業 |

⑥申請時において既に許可を受けている建設業

既に許可を持っている場合は、建設業許可申請書の「申請時において既に許可を受けている建設業」の横の列の略号の下のマス目に数字を記入します。⑤の許可を受けようとする建設業と同様に、一般建設業なら数字の「1」を特定建設業なら「2」を記入しましょう。

⑦商号または名称のフリガナ

建設業許可申請書で商号や名称のフリガナを書く欄には必ずカタカナで記載しましょう。その場合、濁点半濁点は1マスにカウントしません。一緒に1マスの中に記載してください。

たとえば「業」という字のフリガナは「キ」「゛」「ョ」「ウ」ではなく「ギ」「ョ」「ウ」となります。略号の(株)や(有)のフリガナは記載の必要はありません。屋号や商号がカタカナ名の場合でも、フリガナを記載する必要があります。その場合、屋号や商号とフリガナは同じ文字列になります。

⑧商号または名称

建設業許可申請書の商号または名称の項目欄には、会社名や屋号の正式名称を記入します。株式会社などは次の略称を使いましょう。株式会社や有限会社は(株)(有)、合資会社や合名会社は(資)(名)、合同会社は(合)です。

各組合の場合の略称は、協同組合(同)、協業組合(業)、企業組合は(企)となります。ここで、略称の括弧()は1マスとして数えましょう。ただし、商号や名称がカタカナで濁点や半濁点が入る場合、濁点半濁点は1マスにカウントしません。マスの中に一緒に記載します。

書類中部2の記入方法

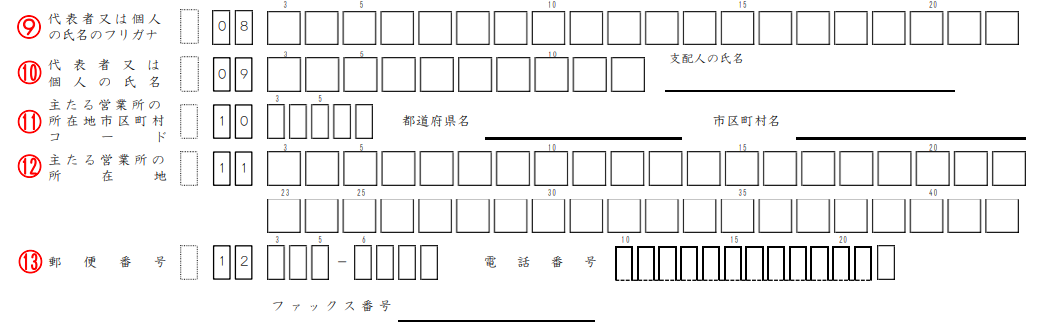

⑨代表者または個人の氏名のフリガナ

前述した代表者氏名および個人の名前のフリガナをカタカナで記載してください。法人の場合は会社の代表者氏名、個人事業主の場合は個人の名前です。

フリガナの欄でも、名字と名前の間は1マス空欄にしましょう。フリガナの濁点は1マスにカウントしません。たとえば「ギ」と書く場合は「キ」「゛」に分けないで1マスの中に一緒に記載します。ちなみに、フリガナでなく、氏名にひらがなやカタカナが入っていて濁点がある場合も、濁点を1マスとカウントしません。

⑩代表者または個人の名前

建設業許可申請書の「代表者名または個人の氏名」の欄に記載するときの注意点を説明します。法人の場合は会社の代表者氏名を書きますが「代表取締役」などの肩書は不要です。

前述した「申請者」の欄に記入した内容(基本的に法人登記事項証明書に記載された代表者名)を記載すれば問題ありません。名字と名前の間は1マス空欄にしてください。個人事業主の場合で支配人がいる場合は、支配人名欄に記入します。支配人がいなければ空欄にしておいてもかまいません。

⑪主たる営業所の所在地市区町村コード

市区町村コードとは、都道府県や市区町村の統計情報の基準になるもので、主に総務省で効率の良い行政処理を目的として制定されたものです。常に自治体最新の情報が管理されているので、建設業許可申請時の所在地などの情報も市区町村コードで照合されます。

市区町村コードの欄には、総務省が公開している「全国地方公共団体コード」サイトで確認して記入します。サイトの一覧表には6桁のコードが入っていますが、申請書に記入するのは上5桁(上2桁は都道府県を表し、続く3桁が市区町村)です。コード記載欄の横にある都道府県名と市区町村名は、市区町村コード一覧表に記載されている地名を書きましょう。

⑫主たる営業所の所在地

主たる営業所の所在地は、前述した市区町村コード欄の横並びに記載した都道府県名、市区町村名の続きからマス目に記入します。たとえば、市区町村コード40130で都道府県名は福岡県、市区町村名が福岡市の場合は、申請書に記載するのは福岡市の続きの住所です。

この時〇丁目や〇番地の記載に注意しましょう。丁目や番地の記入は数字とハイフンです。たとえば「3丁目5番地15号」の場合は「3-5-15」となります。数字の表記は1マスに1桁です。この場合は「3」「-」「5」「-」「1」「5」となります。

⑬郵便番号・電話番号

郵便番号と電話番号の記載方法についての説明です。主たる営業所の郵便番号と電話番号を、該当の記入欄に左詰めで1マス1桁の数字を記入します。郵便番号は日本郵便のホームページから検索できますので確認しておきましょう。

次に電話番号です。市外局番と局番、番号をそれぞれハイフンでつなぎ左詰めで記載します。申請書にはファックス番号の記入欄もありますが、設置していない場合は該当なしと記載すれば問題ありません。

書類下部の記入方法

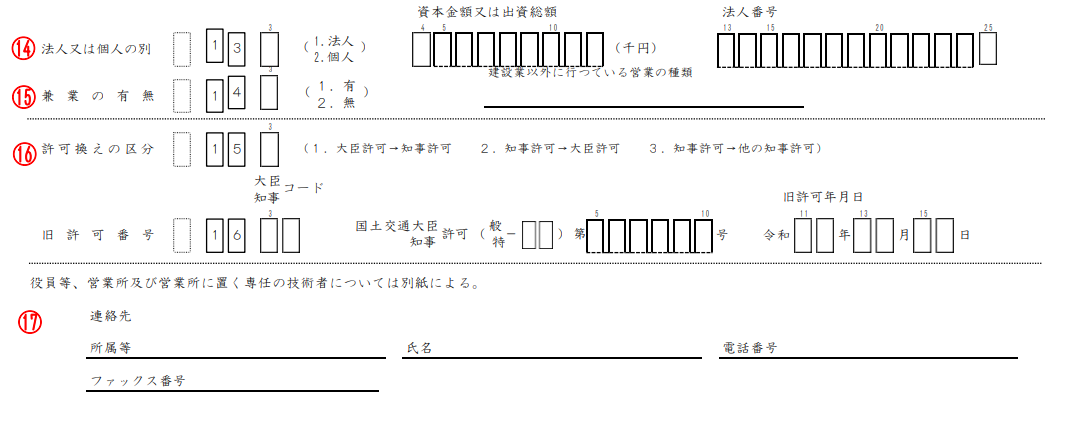

⑭法人又は個人の別

法人と個人の識別欄には、法人の場合は数字の「1」を記入します。個人事業主として申請する場合は「2」です。法人で建設業許可申請をする場合は、財政的に盤石であることを証明するため、申請時点での資本金総額を記載する必要があります。

記載は千円単位です。5,000,000円の場合は「5,000」と記載します。また、法人の場合は法人番号を記載する必要があります。法人番号は会社法人等番号(登記事項証明書記載)とは異なり、国税庁から指定される13桁の数字です。建設業許可申請書に記載する法人番号は国税庁のホームページで確認できます。

⑮兼業の有無

建設業種として定められた29業種以外の営業を行っている場合は、兼業の有無の項目欄に数字の「1」を記入します。兼業を行っていない場合は「2」です。

兼業の営業活動を行っている場合は、右の欄に事業の種類(運送業、不動産業など)を記載します。

仮に、全体の売り上げのほとんどが兼業だとしても要件を満たしていれば許可の取得は可能です。兼業している事業の種類を書く欄がありますが、代表的なものを記載しても、何件か並べて記載してもかまいません。ただし、不動産管理など兼業での経験は、建設業許可に必要な実務経験にはなりません。

⑯許可換えの区分・旧許可番号【許可を持っている場合】

許可換えとは、許可権者が異なる行政区分で、建設業許可を取り直すことをいいます。たとえば、既に許可を取得している主たる営業所が他の都道府県に移転した場合や、異なる都道府県で営業していた2カ所以上の営業所を統合する場合などが対象です。

まず、申請書の「許可換えの区分」の欄に、どの許可権者変更が該当するか数値を記入します。次にその下の欄「旧許可番号」に現在持っている最も古い許可番号と管轄行政庁コードを書き込みましょう。なお、地方公共団体(都道府県、市町村)のコードは「建設業法施行規則」の中のコード一覧表を参照ください。また、初めて許可申請をする場合は空欄でかまいません。

⑰連絡先

連絡先は、建設業許可申請書の内容について、管轄の行政からの問い合わせを受ける申請者側の窓口です。申請書における不明点や、ミスが見つかった場合の修正内容などについて行政からの連絡を受けるので、申請書に記載した内容を直接把握している人を設定する必要があります。

審査が円滑に進み建設業許可を早く取得するため重要な内容なので慎重に選出しましょう。記載内容は申請者側で対応できる担当者の名前、所属、電話番号、FAX番号です。許可申請の担当部署(総務部など)があれば該当欄に記入します。代表者を設定してもかまいません。

建設業許可の審査期間

申請手数料を支払って申請をした後は審査を待ちましょう。審査期間は知事許可と大臣許可によって異なります。知事許可は目安として1~2ヶ月程、大臣許可は4か月程です。ただし時期・申請先都道府県により異なります。申請期間が相当長いこともあるので余裕を持って準備してください。また、建設業許可を申請してから取得するまでの期間は、知事許可の場合2.5ヶ月程度、大臣許可の場合4ヶ月程度になります。

審査期間は通常短縮することができません。しっかりと余裕を持って準備、申請を行うようにしましょう。建設業許可取得にかかる期間についてはこちらもご確認ください。

建設業許可取得は最短でどのくらい?申請期間や最短での取得方法を紹介

建設業許可取得は最短でどのくらい?申請期間や最短での取得方法を紹介

建設業の書類作成はアウトソーシングもおすすめ

建設業で作成な書類の作成は、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。

従業員のリソースがひっ迫している場合や、書類作成に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で書類を作成できます。専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、作成の難易度が高い書類も正確に作成できます。

弊社では、建設工事に必要な業務書類の作成に対応している建設業特化の事務代行サービス「ツクノビ事務」を提供しています。建設業に必要な書類の作成はもちろん、図面の作成、写真データ整理など、幅広い業務を代行できます。ツクノビ事務では、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。

建設業に必要な事務を効率化したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。

【まとめ】建設業許可申請書は記入欄が多い!不備がないように一つずつていねいに記入しよう

建設業許可申請書は、一定規模以上の建設工事を請け負う上で必要な許可を受ける際に提出する書類のひとつです。許可申請書には記載しなければならない多くの項目があります。事前の調査も含めると申請までにかなりの時間が必要です。

また、審査中に不備が見つかり修正などが必要になるとさらに時間がかかり、円滑に建設業務を始めることに支障が出ます。不備がないように、各項目ごとに丁寧に記入しましょう。今回は申請書の書き方を細部にわたって説明しましたので申請書を書く際に参考にしてください。

なお、建設業許可申請書には、たくさんの資料を添付しなければなりません。その資料により、建設業許可の条件を満たしているかどうか、判断してもらうためです。許可の条件に十分に注意しましょう。

※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、

【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!