※記事内に広告を含みます

建設業界はオリンピックや都心の再開発なども手伝い、建設バブルと呼ばれるほど活気がありました。しかし新型コロナウイルスの感染拡大や物価高騰の影響もあり、現在は苦しい状況です。また以前から建設業界で言われてきた問題が浮き彫りになり、大きな転換期を迎えていると言えます。今回は、建設業界の動向や現状について解説します。

建設業界の現状

まずは、建設業界の現状についてご紹介します。トピックとしては大きく5つあります。

- 2024年問題が本格化

- 倒産件数が増加傾向

- 建設業就業者の減少と高齢化による人手不足

- 資材が高騰している

- 空き家が増えている

それぞれについて解説します。

1.2024年問題が本格化

建設業の2024問題とは、「働き方改革関連法」の適用が始まる2024年4月までに解決すべき労働環境の問題を指します。働き方改革の一環として、2024年の4月から建設業では時間外労働の上限規制や割増賃金の引き上げが実施されました。

時間外労働の上限規制を越えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法違反として6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されます。働き方改革が本格的に実施されたため、それに対応するための工期の調整や人材採用が必要となっています。

2024年問題の詳細についてはこちらの記事で、建設業の2025年問題についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

建設業の2024年問題とは?ポイントや対策をわかりやすく解説!

建設業の2024年問題とは?ポイントや対策をわかりやすく解説!

建設業の2025年問題とは?人材不足の深刻化とその解決策を徹底解説!

建設業の2025年問題とは?人材不足の深刻化とその解決策を徹底解説!

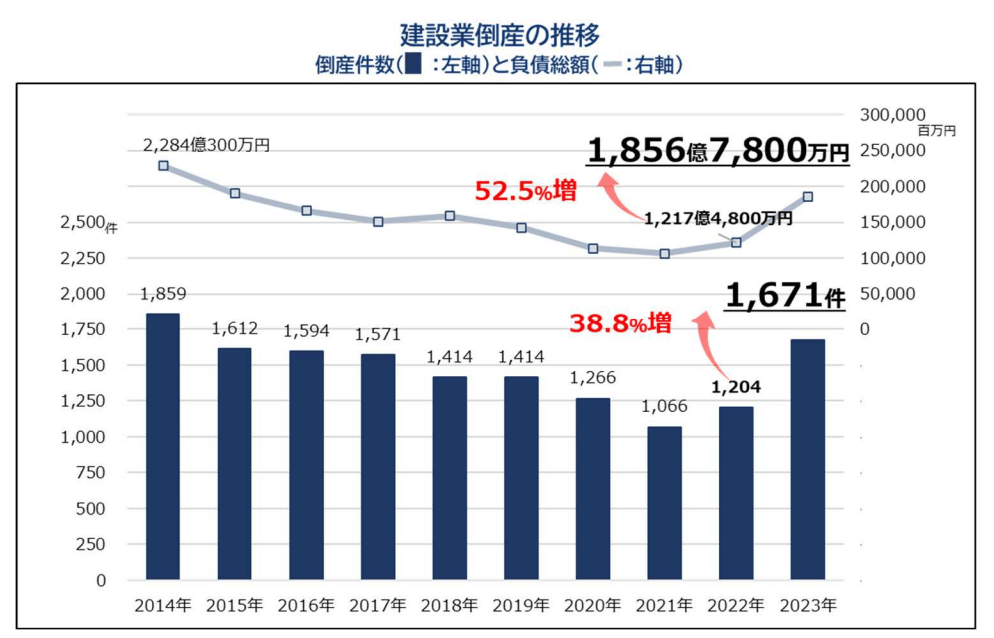

2.倒産件数が増加傾向

帝国データバンクによると、2023年に発生した建設業者の倒産件数は1,641件で、前年比+38.8%と急増しています。増加率が30%を超えるのは2000年以降では初めてで、リーマンショック期にも見られなかったような高水準となっています。(2008年は3,446件で前年比+17.3%)

主な原因としては、もともと課題だった技能者の高齢化や人手不足や人件費の上昇だけでなく、資材の高騰が影響しています。

建設業界は厳しい経営環境にあり、物価高や人手不足による着工遅れから、建築計画の見直しも発生しています。さらにはコロナ禍での実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済が始まり、小規模企業の財務状況が悪化していることが、倒産の増加に繋がっています。また、2024年問題の影響による倒産増加の可能性も懸念されています。

年々倒産件数は減少傾向でしたが、直近2年間でまた増加傾向になってきています。

3.建設業就業者の減少と高齢化による人手不足

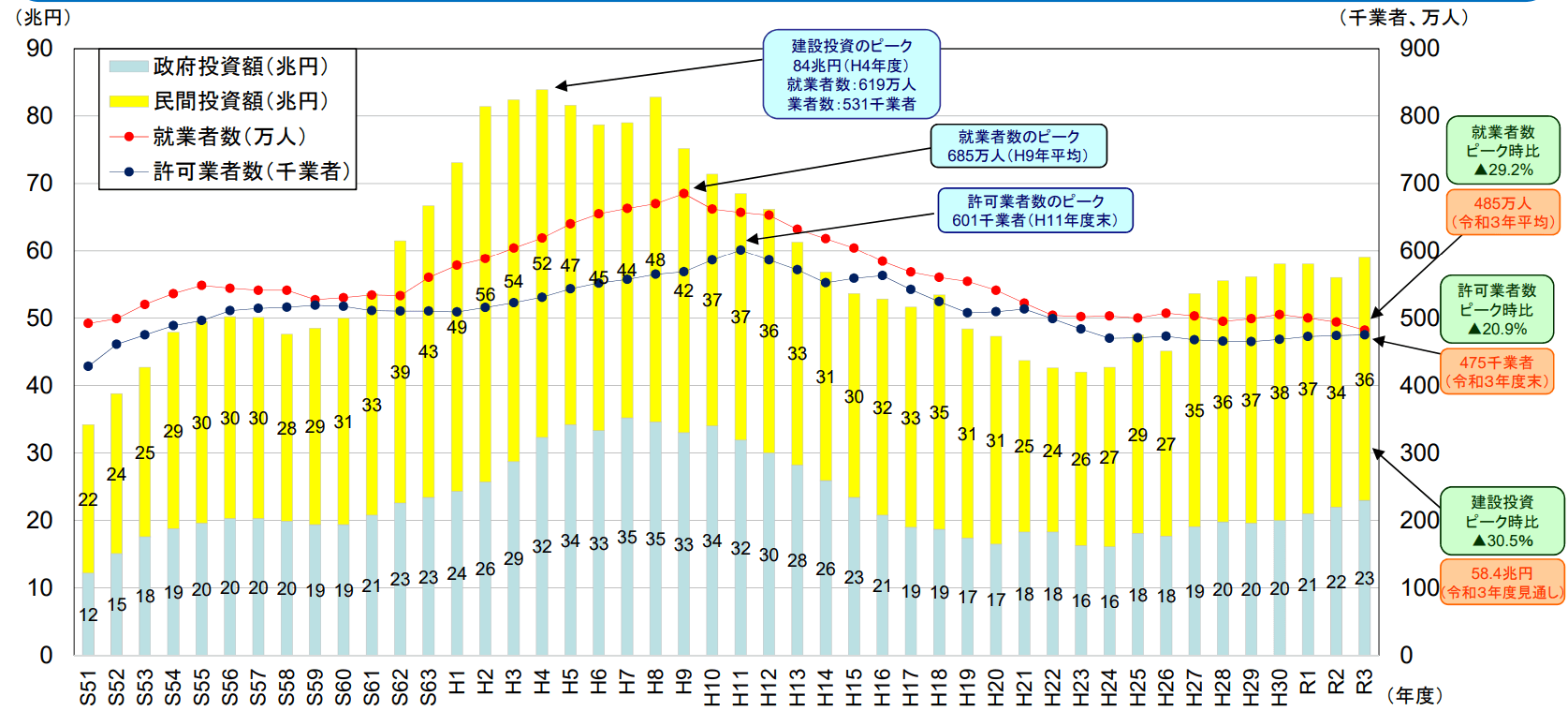

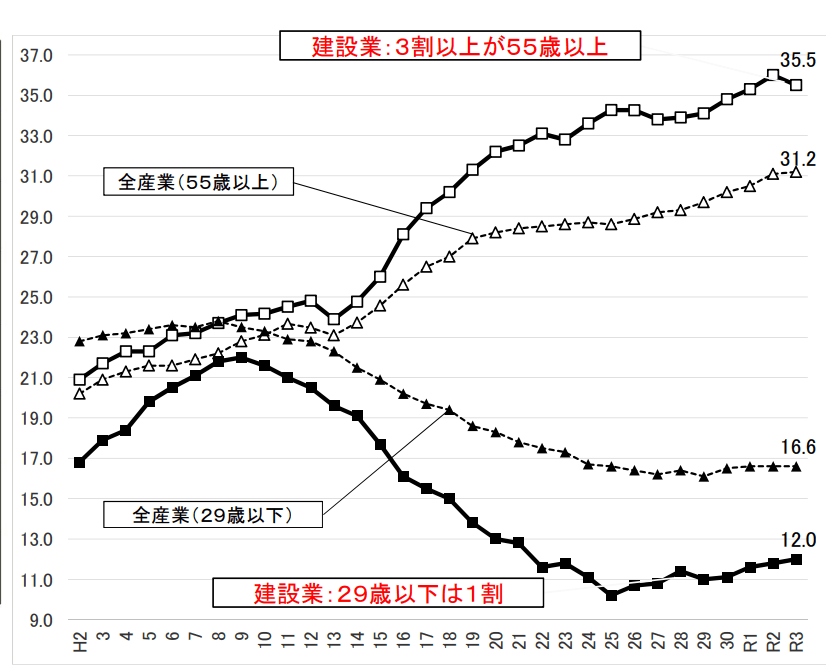

就業者の面で建設業界を見ると、就業者数の減少と高齢化が顕著になっています。

就業者数について、就業人数がピークだった平成初期と比べると、200万人ほど減少しています。特に技術や技能を持つ就業者数は着実に減少しているため、多くの現場で技術を持った職人が不足している状況です。

また、建設業界では就業者の高齢化が進んでおり、技術の継承が大きな課題となっています。国土交通省の調べでは、全就業者のうちの35.5%が55歳(※1)で、29歳以下は1割ほどしかいません。そのため、多くの建設会社では就業者の確保が急務となっています。

※1 出典「国土交通省」最近の建設業を巡る状況について(※P5)

建設業界の人手不足についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

建設業の人手不足が当たり前といわれる5つの理由や解決策を解説!

建設業の人手不足が当たり前といわれる5つの理由や解決策を解説!

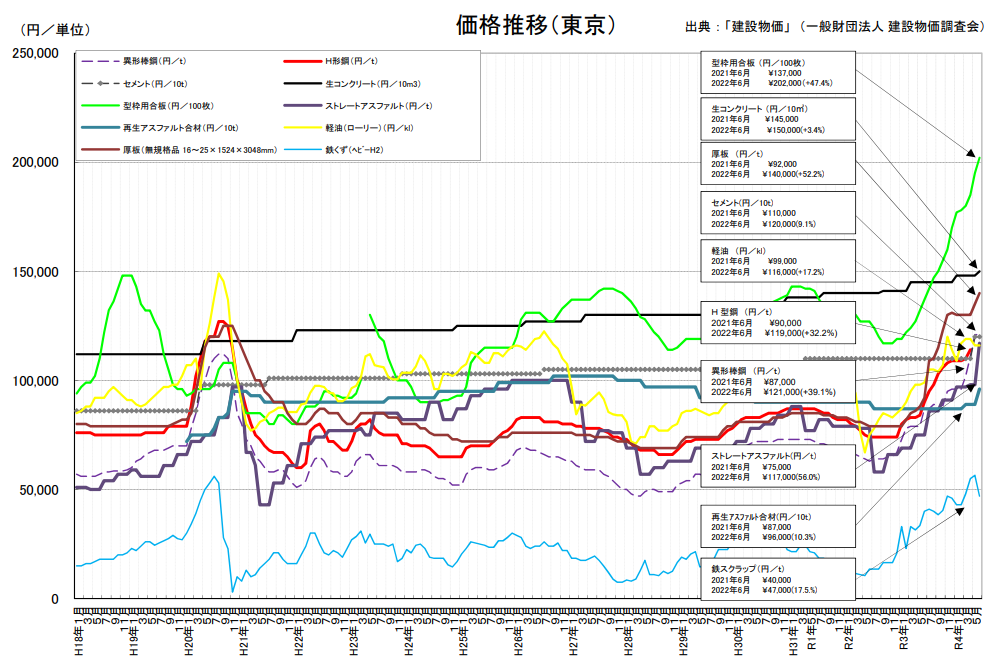

4.資材が高騰している

2022年以降の需要回復による供給力不足から始まり、ウクライナ危機から発生する燃料の高騰、円安の進行などによって、資材の高騰が起きています。国土交通省の調べ(※2)では、令和4年5月で、型枠用合板が前年比の約1.47倍、厚板が約1.52倍、ストレートアスファルトが約1.56倍など、昨対比で1.5倍の価格になっている資材もいくつか存在しました。

人件費などで圧迫されている中、資材の高騰もあり経営状況がひっ迫している企業は少なくありません。

※2 出典「国土交通省」最近の建設業を巡る状況について(※P9)

5.空き家が増えている

空き家が増えていることも、建設業界にとっての課題の1つです。日本では昭和40年代から空き家が増えはじめ、今では全国で約800万戸の住宅が空き家になっています。中には管理状態も不明確で、近隣に悪影響を及ぼす空き家も増えてきています。

そういった現状を変えるために、政府は空き家となっている住宅のリノベーションに対して、いくつも補助事業を打ち出しました。建設業界も政府の動きに合わせ、空き家のリノベーションに取り組み、生まれ変わった住宅が注目を集めています。

建設業界の今後の動向

建設業界の動向を知ることで、今後自社はどのように事業を進めていけばいいか、大まかな指針が見えてくることもあります。ここからは次のポイントごとに建設業界の動向を解説します。

-

- 建設投資額は増加傾向

- 労働環境の変化

- 人手不足の深刻化

- 短中期的には需要の安定

- SDGsなど脱炭素化に向けた取り組みの活発化

- 2025年に大阪万博が開催

それぞれのポイントを具体的に見ていきましょう。

1.建設投資額は増加傾向

投資額の面で建設業界を見てみると、増加傾向にあります。2008年のリーマン・ショックや2011年の東日本大震災で建設投資は大きく沈みましたが、東京オリンピックの開催決定から増加に転じ、リーマン・ショック前を上回る投資額に成長しています。

建設投資額は増えて、建設業界全体の仕事は増えています。しかし採算がとれているとは言い難い現状です。なぜなら受注競争の激化や建設資材の高騰により、建設コストが大きく上昇しているためです。仕事はあっても儲かっていない建設会社は少なくありません。

2.労働環境の変化

労働環境も平成から令和に移り変わり、大きく様変わりしています。特に変化が大きいのが以下の2点です。

- 労働時間は減少傾向

- 賃金は増加傾向

– 労働時間は減少傾向

建設業界の労働時間は減少傾向にあります。1年間の総労働時間は平成初期と令和3年では50時間ほど減少しています。しかし全産業で見た場合、同じ期間で比較して250時間以上減少しており、建設業界ではまだ労働時間の減少が進んでいません。

年間の出勤日数で見ても全産業では20年で21日減少しているのに対して、建設業では14日しか減少していません。日本全体で労働環境の見直しが行われていますが、建設業界ではまだまだ進んでいないというのが現状です。

– 賃金は増加傾向

建設業界では、就業者の数は減り労働時間の縮小幅も他の産業に比べて小さいです。しかし賃金の総支給額は、2012年から2019年の間で18%増加しています。全産業を通した同じ期間の賃金総支給額の上昇率は5%程度のため、賃金の上昇率は他の業界と比べても良い傾向にあります。

大きな要因としては、やはり東京オリンピックによる需要の増加です。それを表すかのように2013年から2019年にかけて大きく賃金が上昇しています。就業者数の減少に伴い技術や技能を持つ職人は貴重となるため、今後も上昇する可能性があります。

– 残業代の上限規制の導入

2024年4月から建設業界で残業の上限規制が導入されました。建設業における残業時間の上限規制の詳細や、働き方改革に伴う2024年問題については、こちらの記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

建設業の2024年問題とは?ポイントや対策をわかりやすく解説!

建設業の2024年問題とは?ポイントや対策をわかりやすく解説!

3.人手不足の深刻化

人手不足の課題は、今後も深刻化することが考えられます。人材サービス会社のヒューマンリソシア株式会社によると、2030年では、約4.5万人の建設技術者と約17.9万人の建設技能工が不足する(※3)とされています。現時点でもかなりの人材不足の中、今後さらに深刻化していくとなると、建設業界への新規参入者の増加や、既存の人材の業務効率化が更に求められます。

※3 出典「ヒューマンリソシア株式会社」「建設技術者・技能工の2030年の未来予測(2023年版)」 建設技術者は4.5万人、技能工は17.9万人不足と推計

4.短中期的には需要の安定

様々な課題のある建設業界ですが、需要自体は堅調です。国土交通省が決定した「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画2022」(※4)にあるように、国内市場にとどまらず、海外のインフラにまつわる建設に取り組むことによって、国内企業が新たな受注を獲得できるような取り組みもされています。

※4 出典 国土交通省 国土交通省インフラシステム海外展開行動計画2022

その他、首都圏を中心とした再開発やリニア新幹線、大阪万博など大きな工事を伴うプロジェクトが動いています。また、老朽化したインフラの整備もあるため、需要自体は今後も見込まれます。

5.SDGsなど脱炭素化に向けた取り組みの活発化

現在、多くの業界でSDGsに関する取り組みが行われています。SDGsには貧困の解消や機会の平等など数多くの目標がありますが、建設業界で取り組まれているのが環境への配慮です。二酸化炭素をプラスマイナスゼロの状態へと目指す取り組みなどが、進められています。

そのため現在現場で使用されている建材には環境へ配慮したものも多く、こうした建材の採用を歓迎する傾向にあります。さまざまな分野での環境への配慮は世界的な取り組みのため、今後はこうした動きへも積極的に参加することが経営を助けることにつながります。

企業の取り組み事例や建設・建築業界でできるSDGsについてはこちらの記事で詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。

建設・建築業界でできるSDGsとは?企業の取り組み事例も紹介

建設・建築業界でできるSDGsとは?企業の取り組み事例も紹介

6.2025年に大阪万博が開催

2025年4月13日に大阪・関西万博の開催が予定されています。この大阪万博では、広大な敷地に多くのパビリオンが建設されるため、建設業にとっては大きな経済効果が見込まれます。

ただ、大阪万博の建設工事が遅れています。そのうえ、建設業者各社はパビリオン工事を請け負うことに興味を示していません。ある調査では、建設業の9割近くが「興味はない」と回答しています。また、その理由としては、資材価格の高騰や労務費の高騰、工期の短さが挙げられます。

また、工期の短さを考えた際に、適切な工期で建設できるのかどうかも疑問視されています。2025年の大阪万博の建設が計画通りに完了するのか、また、建設業者が安心して受注し、建設を請け負えるのかに注目が集まります。

建設業の今後への対処法

ここまで解説した通り、現状や動向の中には解決すべき課題が数多く含まれます。スーパーゼネコンなど建設業界をけん引する建設会社は、こうした課題の解決に既に取り組みはじめています。建設業界が将来生き残るために行われている取り組みは、次の3つです。

- DX化・生産性の向上

- 働き方改革・労働環境の改善

- 海外へのインフラ展開

それぞれどのような取り組みか解説しますので、自社でも対応できないか検討する材料にしてください。

1.DX化・生産性の向上

現在、建設業界では生産性向上のためにDXなどを活用した仕組み作りが行われています。ITを中心とした最新技術の導入により、人材不足や労働環境の改善といった建設業界が抱える課題の解決が期待されています。

またDXの推進により、期待されるのは人材不足や労働環境の改善だけではありません。建設コストの改善や情報の共有など、今後の建設業界の発展に欠かせない仕組みの構築も可能です。DXによる変化を活用することで、建設業界を悩ませる課題の解決が期待できます。

2.働き方改革・労働環境の改善

建設業界では労働条件を改善し、働きやすい環境づくりに向けた取り組みを進めています。先ほども解説した通り、建設業界は他の業界に比べて賃金の上昇率は高めです。しかし労働時間は20年前と比べて大きく変化はしていません。

こういった状況を変えるために、建設業界では適切な賃金水準の確保や週休2日の実現といった施策に取り組んでいます。また女性が働きやすい現場作りや教育機会の充実などにも取り組み、労働環境の改善を進めています。

この記事では、建設業での週休2日制がいつから義務化されるかについて解説しています。

建設業での週休2日制はいつから義務化される?上限規制の内容や対策を解説

建設業での週休2日制はいつから義務化される?上限規制の内容や対策を解説

3.海外展開や経営の多角化

国内の市場縮小を見越して、海外でのインフラ展開も進められています。日本のインフラ技術は世界的な評価も高く、日本と各国の関係に良い影響を与えることが可能です。また海外展開を進めることで、国内での雇用創出も見込まれています。

政府でもこうした動きを支援すべく、海外へのインフラ展開を後押しする施策が進められています。そして海外へのインフラ展開は少しずつ広がりを見せているため、大きなプロジェクトへの参画により、新たな市場の開拓も夢ではありません。

施工管理の働き方改革とは?進まない理由や改善ポイントなどを解説の記事はこちら

施工管理の働き方改革とは?進まない理由や改善ポイントなどを解説

施工管理の働き方改革とは?進まない理由や改善ポイントなどを解説

建設物価とは?積算で活用する方法やメリット・Web版などを解説の記事はこちら

建設物価とは?積算で活用する方法やメリット・Web版などを解説

建設物価とは?積算で活用する方法やメリット・Web版などを解説

建設業の人手不足解消ならツクノビBPOがおすすめ

建設業の人手不足を解消するためには、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。

従業員のリソースがひっ迫している場合や、業務に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務を実行できます。BPOサービスでは、専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、さまざまな業務をスムーズに進められます。

弊社では、建設業の業務に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビBPO」を提供しています。書類作成や図面の作成、積算業務など、幅広い業務を代行できます。ツクノビBPOでは、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。

リソース不足を解消したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。

建設業者が生き残るために定期的に動向や現状を把握する

2023年現在、建設業界は数多くの課題を抱えています。人材不足や労働環境、建材価格の高騰など、どの問題も解決には時間のかかる問題ばかりです。

どの課題も解決までの道のりは険しいものばかりですが、解決策の取り組みも進んでいます。大きな変化を迎えている建設業界で生き残るために、自社にとってどういった取り組みが適切かを検討し、実践してみましょう。

※弊社の営業代行サービスツクノビセールスは、

【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました! ※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!