※記事内に広告を含みます

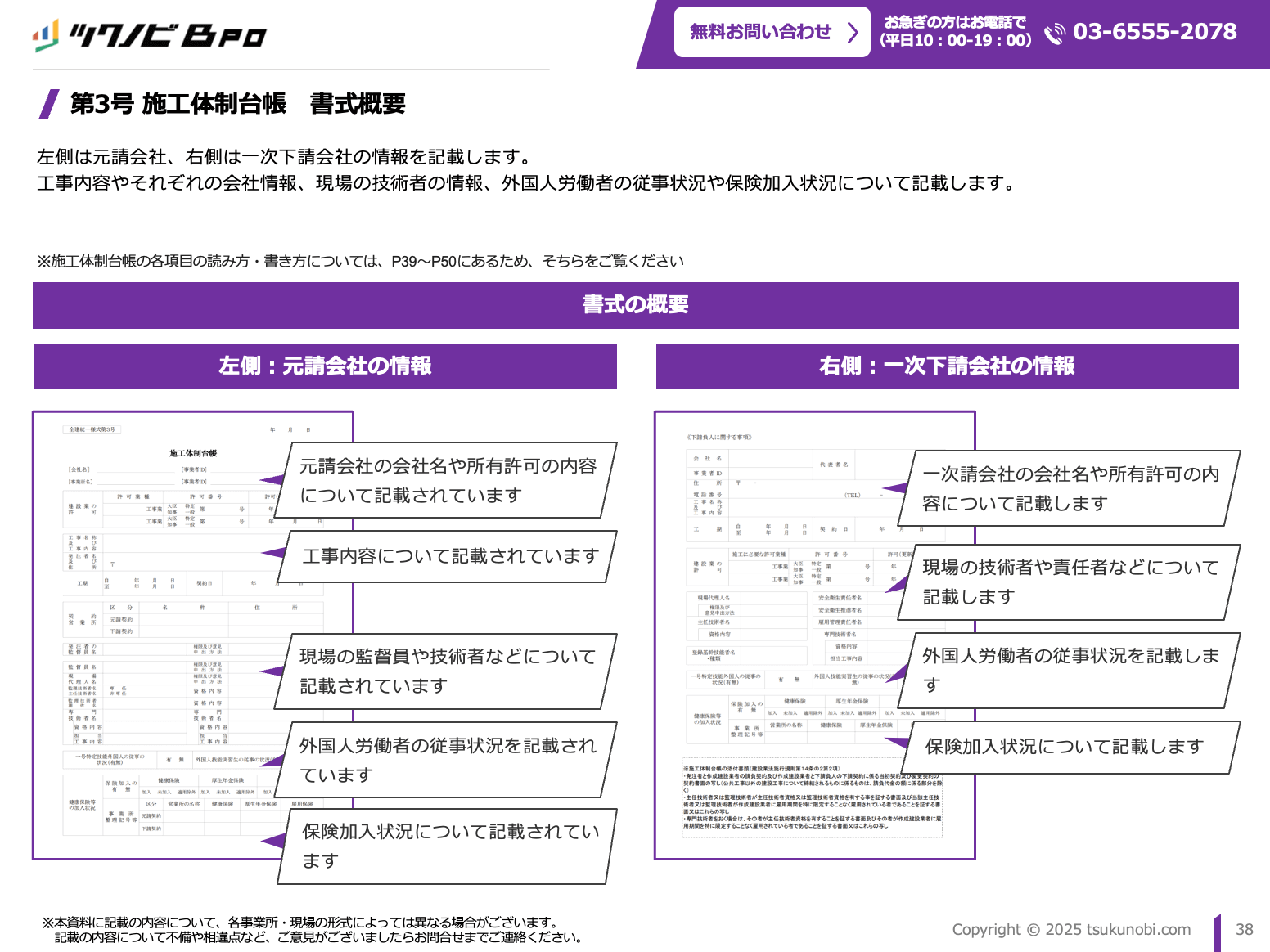

施工体制台帳は工事現場の企業情報をまとめた台帳です。

- 施工体制台帳って何?

- 施工体制台帳の書き方が分からない

- 書くときに注意することってある?

このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は施工体制台帳について詳しく紹介していきます。また、施工体制台帳の左側部分と右側部分の書き方などを詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。

施工体制台帳の左側部分の書き方や記入例

施工体制台帳には左側と右側に分かれており、左側部分には元請業者について記入します。ここでは、左側部分の書き方と記入例を詳しく解説します。

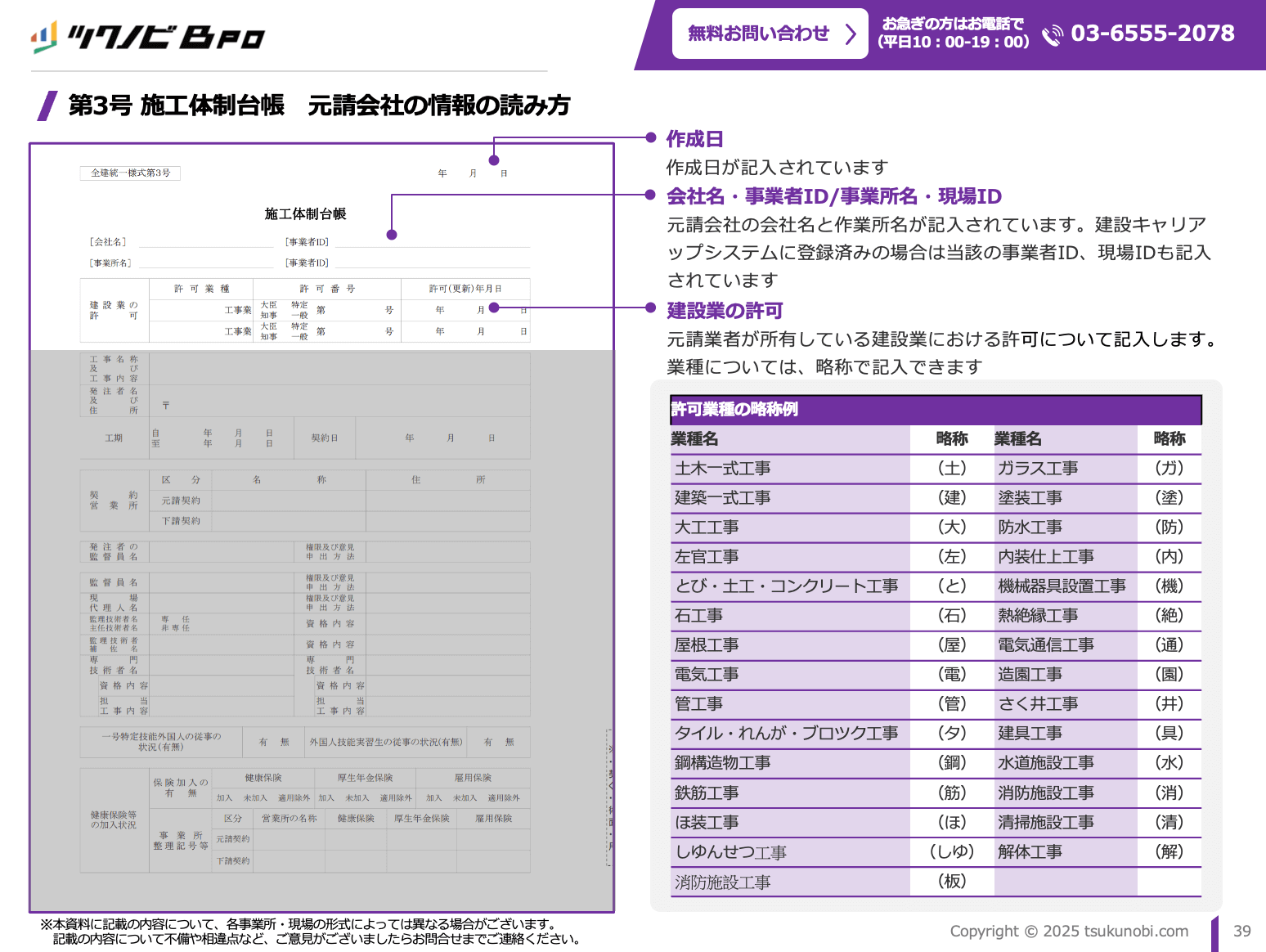

作成日

作成日の欄には、施工体制台帳を実際に作成した日付を記入します。契約日や着工日などと混同されやすいですが、必ず書類そのものを作成した日付を記載してください。

これは、施工管理や関係者間での情報共有において、記載内容がいつ時点の情報かを明確にするためです。日付は西暦または和暦で、年月日の順序に従い正確に記入しましょう。

施工体制台帳は随時更新されるため、内容を更新した場合は、その都度新たな作成日を忘れずに明記する必要があります。

会社名・事業者ID/事業所名・現場ID

会社名・事業所名の欄には元請業者の会社名と工事を行う場所を記入します。建設キャリアアップシステムに登録している会社は、事業者ID・現場IDも記入します。

建設業の許可

建設業の許可の欄には、元請業者の建設業許可を記入します。2つ以上建設業許可を保有している場合、一般と特定に分けて記載が可能です。記入するときに記載する業種については略語でも問題ありません。略語は以下の通りです。

- 建(建築一式工事)

- 筋(鉄筋工事)

- 鋼(鋼構造物工事)

- 園(造園工事)

- しゅ(しゅんせつ工事)

- と(とび・土木・コンクリート工事)

- 板(板金工事)

- 井(さく井工事)

- 絶(熱絶縁工事)

- 土(土木一式工事)

- 通(電気通信工事)

- 大(大工工事)

- 左(左官工事)

- ほ(ほ装工事)

- 水(水道施設工事)

- 具(建具工事)

- ガ(ガラス工事)

- 石(石工事)

- 消(消防施設工事)

- 屋(屋根工事)

- 塗(塗装工事)

- 防(防水工事)

- 管(管工事)

- 清(清掃施設工事)

- 内(内装仕上げ工事)

- 機(機械器具設置工事)

- タ(タイル・れんが・ブロック工事)

- 電(電気工事)

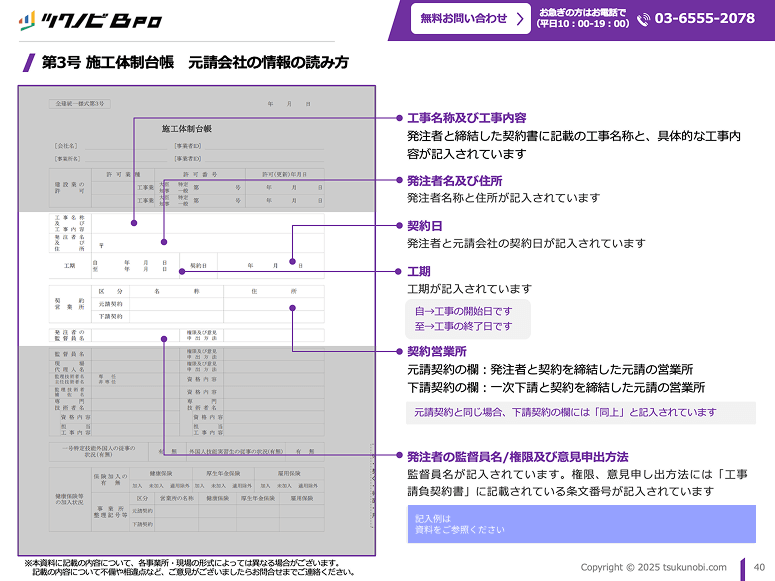

工事名称及び工事内容

工事名称及び工事内容には、元請業者が請け負った工事の名前や内容について記入します。工事の内容を記載するところには数量や工事の種類を書きます。

発注者名及び住所

発注者及び住所には発注した会社や住所、名称を記入します。

工期

工期の欄には工事の開始と終了期間を書きます。「自」には工事の開始日、「至」には工事の終了日を記入します。

契約日

契約日の項目には、該当工事において発注者と元請業者が正式に契約を締結した日付を記入します。契約書の日付を正しく確認し、誤りのないよう転記してください。

この日付は、工事期間中に発生したトラブルや契約変更事項を確認する際の重要な基準となります。日付の記入ミスは後々のトラブルにつながる恐れがあるため、慎重な確認を徹底しましょう。

また、契約日と着工日は異なる場合が多いため、両者を混同しないよう注意してください。

契約営業所

契約営業所の記載欄には、元請と下請の契約内容を書きましょう。

契約した会社が本社でも、実際に工事する場所は営業所というケースがあります。この場合、元請となる本社と下請となる営業所との間で契約が交わされるため、どの会社がどの工事を請け負うかを明確にする必要があります。

下請契約には、実際に作業を行っている営業所を書きます。

一方、元請契約には工事契約を実際に交わした会社を記載するため、本社の名前や住所を書きます。同じ住所の場合も、部署が異なる場合は部署名も記載しましょう。全く同じ場所や部署の場合は「同上」と記載します。

発注者の監督員名/権限及び意見申出方法

発注者の監督員名には、発注先の監督員名を記入します。その隣の権限及び意見申出方法には「請負契約書の〜記載のとおり」と記入します。記入するときは実際の契約書を確認しながら行いましょう。

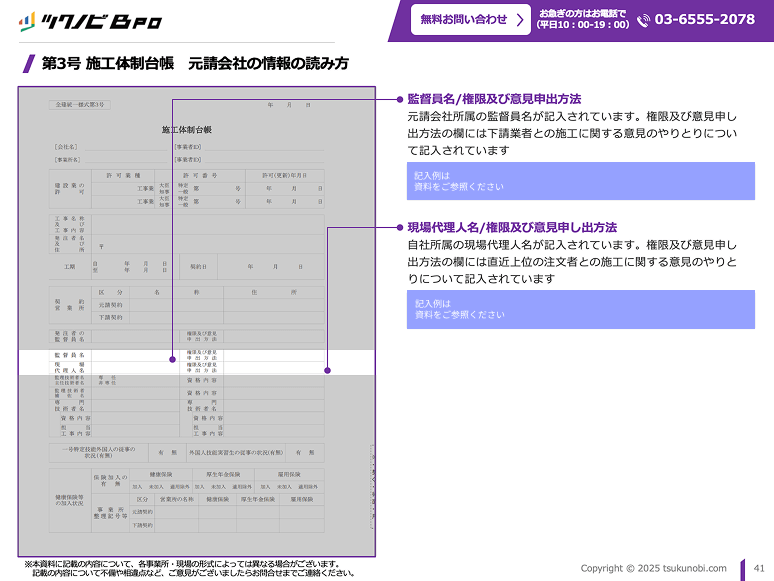

監督員名/権限及び意見申出方法

監督員名には、自分の会社に配属されている監督員の名前をフルネームで記載します。また、権限及び意見申出方法記入欄には、「下請け会社第〇条の記載とおり」と下請業者と契約を交わしたときのやりとりについて記載します。

現場代理人名/権限及び意見申出方法

現場代理人名の欄には、自社所属の現場代理人の氏名をフルネームで記入します。

「権限及び意見申出方法」の欄には、直近上位の注文者と施工上の意見交換を行う際の具体的な手順を明記します。

記入例としては、「請負契約書第〇条に基づき、口頭または文書にて意見申し出を行う」といった形式が望ましいです。

施工中のトラブルや問題発生時に、スムーズな情報伝達と早い対応を実現するために必要です。不明確な表現は避け、具体的で明瞭に記載しましょう。

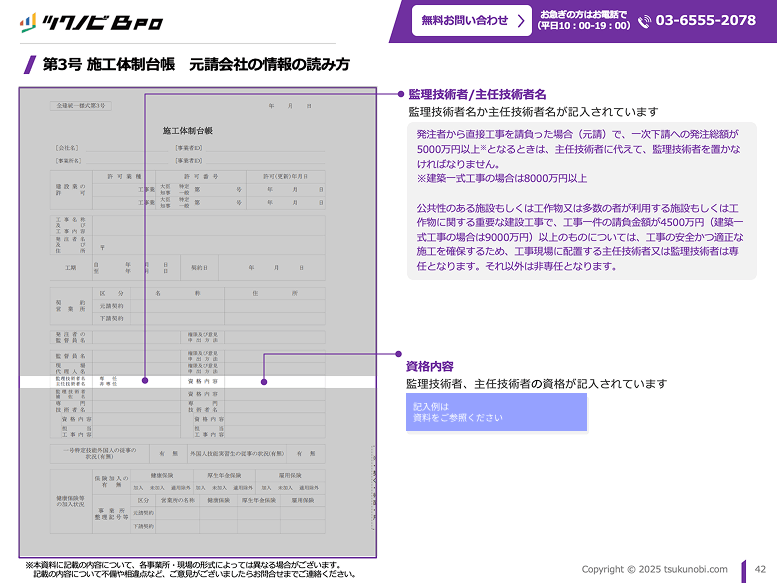

監理技術者/主任技術者名

監理技術者/主任技術者名の記入欄には技術者の名前を書きます。

その際はフルネームで記載しましょう。建設業許可を取得した会社は請け負った工事すべてに主任技術者の配置が義務付けられています。

また、特定建設業許可での工事の場合は元請業者から監理技術者の配置が必要です。特定建設業許可の場合は、主任技術者の配属は必要ありません。

資格内容

資格内容の欄には、監理技術者または主任技術者が保有している資格の種類を正確に明記します。具体的には、建設業法に定められた技術検定、建築士法に基づく建築士試験、技術士法の技術士試験などがあります。

電気工事が関係する場合は電気工事士試験や電気主任技術者国家試験、消防設備に関する工事では消防設備士試験など、工事内容ごとに必要な資格が異なるのです。

また、専門的な技術を要する場合には職業能力開発促進法による技能検定が必要になることもあります。工事内容に適した資格を漏れなく記入してください。

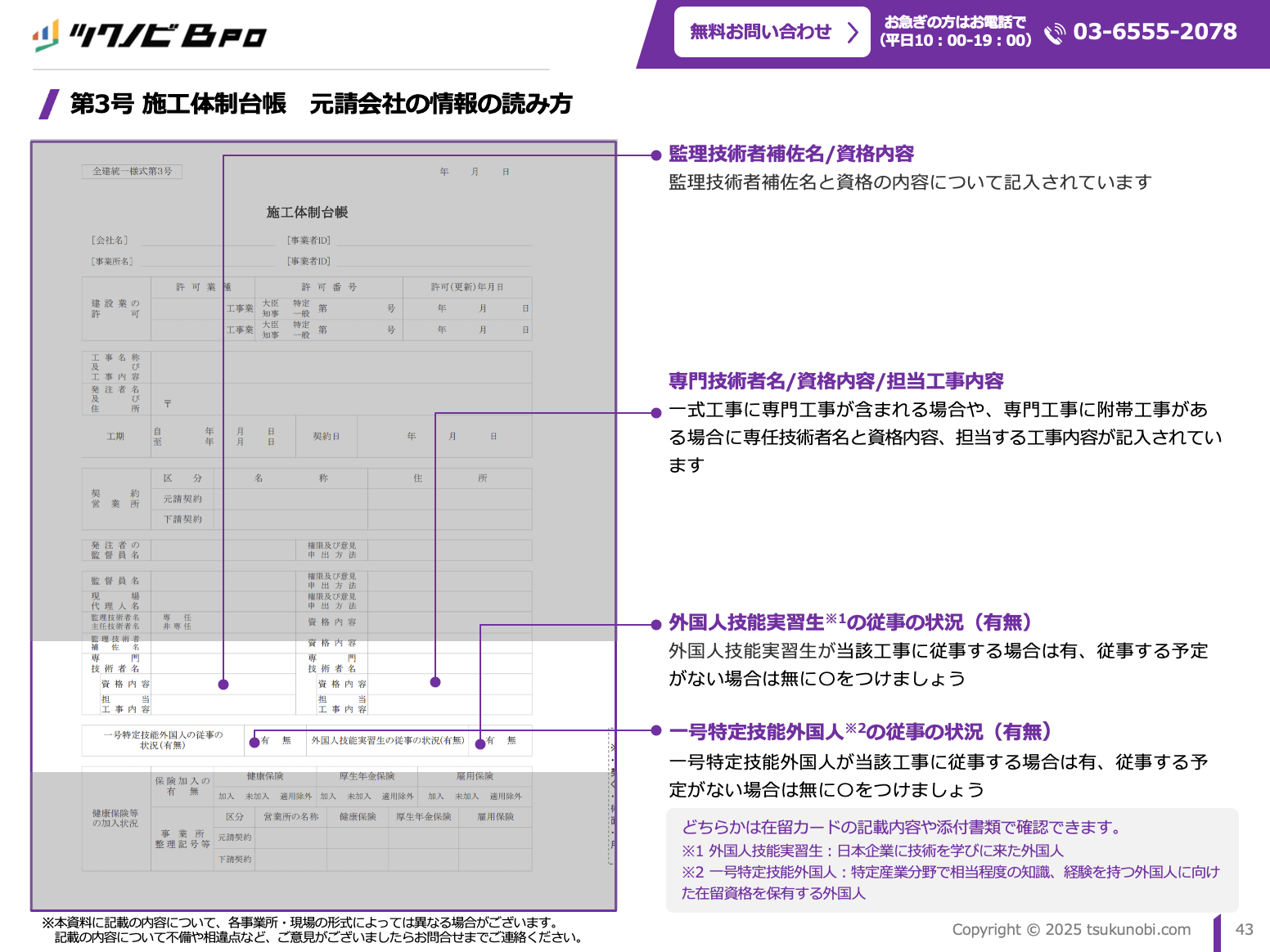

監理技術者補佐名/資格内容

監理技術者補佐名/資格内容には、名前と資格を書きます。監理技術者が様々な現場を兼任するときに監理技術者補佐を配属します。監理技術者補佐には資格が必要です。

- 一級施工管理技士等の国家資格

- 一級施工管理技士補

- 実務経験や学歴で監理技術者の資格を持っている人

専門技術者名/資格内容/担当工事内容

専門的な工事の場合、工事現場や業種ごとに専門技術者を配置しなければなりません。

専門技術者は主任技術者になる資格を得ている必要があります。そのため、専門技術者名には従事している人の名前を、資格内容には専任技術者になるための条件を記載しましょう。また、担当する工事の内容も記載します。

一号特定技能外国人の従事状況(有無)

会社で一号特定技能外国人を雇っている場合は「有」のところに〇を記入し、雇う予定がないときは「無」に〇をつけましょう。

一号特定技能外国人とは、外国人が特定の業種に対して、ある程度の知識や経験を持っていてなおかつ、在留資格を取得している人のことをいいます。

外国人技能実習生の従事状況(有無)

外国人技能実習生の従事状況については、自分の国のために、日本の会社でスキルを学びにきた外国人がいる場合は「有」に〇をつけ、予定がない場合は「無」に〇をつけます。

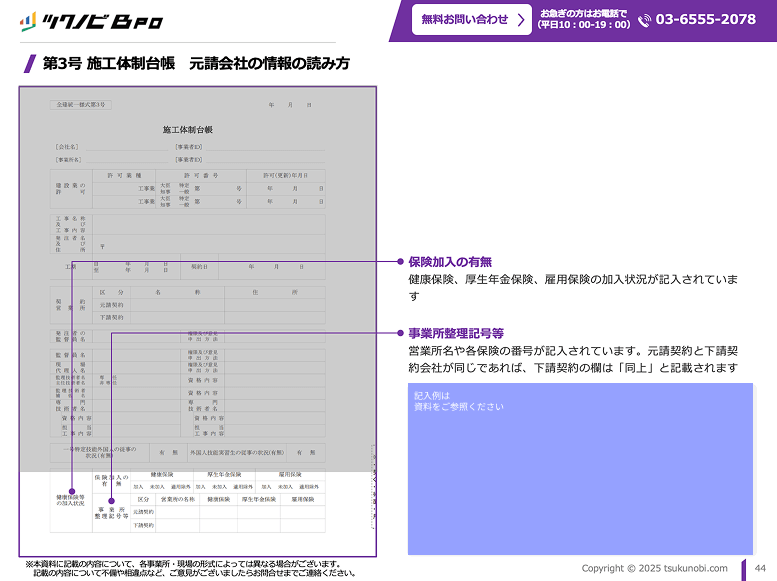

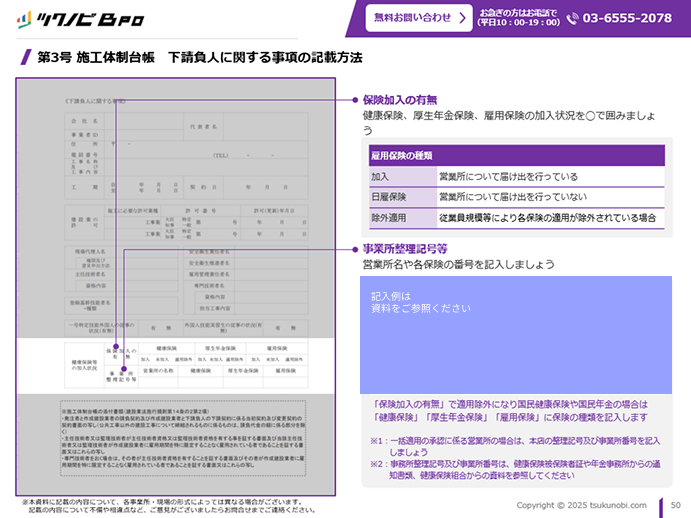

保険加入の有無

健康保険などの加入状況部分には、健康保険、雇用保険、厚生年金保険の3種類を記入します。

各保険の事業所番号と事業所整理番号の記入が必要です。公共工事の場合、自治体が元請け管理を確認するため、記入ミスや漏れがないようにしましょう。

事業所整理記号等

事業所整理記号等とは、元請業者や各下請事業者が社会保険や労働保険に加入する際に割り振られる記号や番号のことです。具体的には、社会保険事務所から交付される「事業所整理記号」や、労働基準監督署から付与される「労働保険番号」が該当します。

事業者ごとの労務管理や監督に利用されるため、施工体制台帳に正確に記載する必要があります。記号や番号を誤りなく記入すると、労務管理や保険加入状況の把握が円滑に進められますので、正確な情報記入を徹底しましょう。

施工体制台帳の右側部分の書き方や記入例

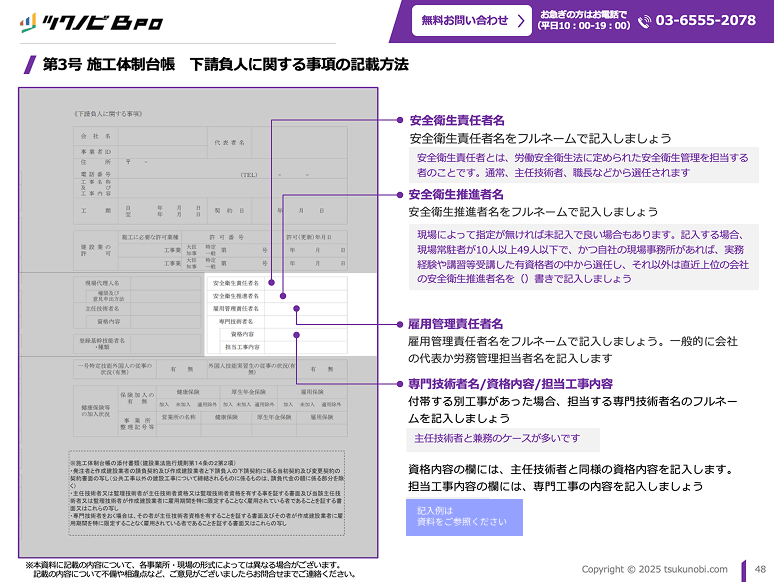

施工体制台帳の右側部分には下請負人について記入します。ここでは、各項目の書き方と記入例を解説します。

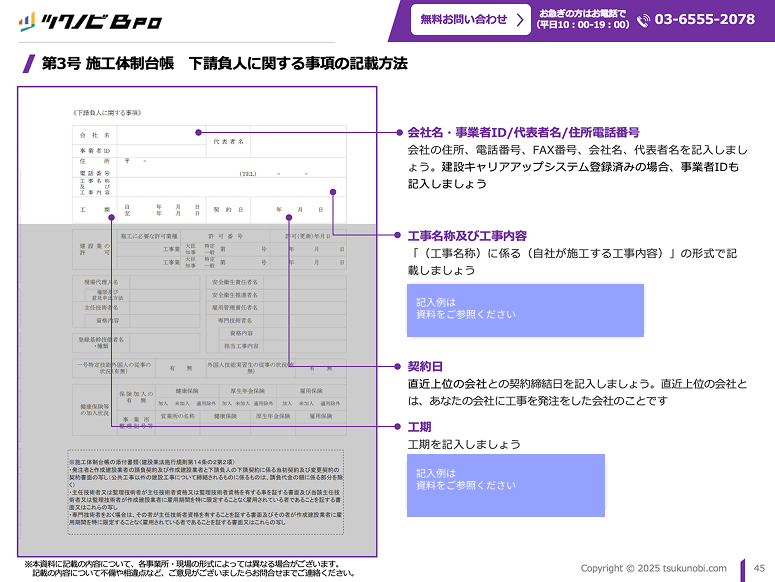

一次請負業者の会社名・事業者ID/代表者名/住所/電話番号

会社名や代表者名の欄には一次請負業者の会社名、代表者名を記入します。建設キャリアアップシステムに登録している会社は事業者IDも記入しましょう。

住所や電話番号の欄には、工事を行う一次請負業者の場所、電話番号、FAX番号を記入します。

一次請負業者の工事名称及び工事内容

一次請負業者の工事名称及び工事内容の欄には、請け負った工事の正式名称を具体的かつ正確に記載します。この記載の目的は、工事の範囲や内容を明確にし、関係者間で認識を統一することです。

例えば、「〇〇ビル新築工事」と工事名称を明記した後に、「鉄筋コンクリート造建物の基礎工事及び躯体工事」といった具体的な工事内容を記入するのが望ましいです。これにより、業務範囲が明確化され、責任の所在や役割分担が明瞭になります。

一次請負業者の契約日

一次請負業者の契約日の欄には、元請業者と一次請負業者間で正式に契約を締結した日付を記入します。契約日は、工事に関する各種期限管理や支払いスケジュールを設定する上で重要な基準となります。

契約書に記載されている日付を正しく転記し、後日、契約内容の確認やトラブル対応時に役立てられるようにしましょう。

工期の変更や作業内容の修正があった場合、当初の契約日が重要な判断基準になるため、記載ミスがないように注意してください。

一次請負業者の工期

一次請負業者の工期の欄には、元請業者と一次請負業者の間で取り決めた実際の工事期間を明記します。具体的には、「〇年〇月〇日〜〇年〇月〇日」と開始日から終了日までを正確に記入してください。

工期を明確に記載すると、現場全体のスケジュール管理、資材調達、人員手配を効率的に進めることが可能になります。

また、工期の変更があった場合には速やかに施工体制台帳へ反映し、常に最新の情報を維持しましょう。

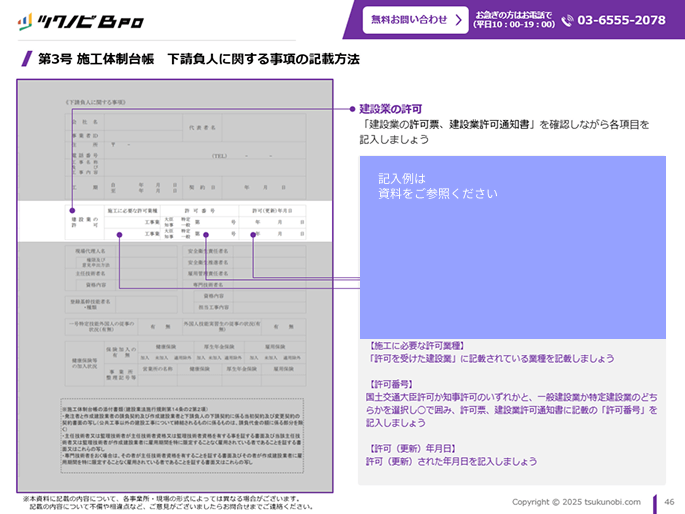

一次請負業者の建設業の許可

2つ以上建設業許可を保有している場合、工事に必要な建設業許可を書きます。記入するときに記載する業種については略語でも問題ありません。

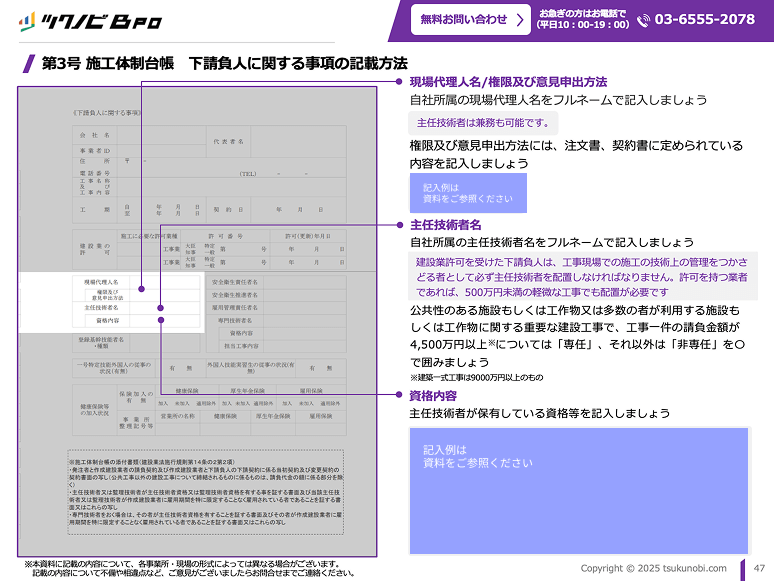

一次請負業者の現場代理人名/権限及び意見申出方法

自分の会社に配属されている現場代理人の名前をフルネームで記載します。また、記入方法は左部分と同じで、意見申出方法、権限の欄には、「契約書記載のとおり」と元請業者と契約を交わしたときのやりとりについて記載します。

一次請負業者の主任技術者名

一次請負業者の主任技術者名の欄には、一次請負業者が現場に配置している主任技術者の氏名をフルネームで正確に記載します。

主任技術者は施工現場で技術指導や管理を行う責任者であり、万が一のトラブルや事故発生時には責任の所在を明確にする役割も果たします。

そのため、氏名を省略せずに正しく明記し、同姓同名の人物がいる場合は、所属部署や保有資格などを補足して、個人の特定が確実にできるよう工夫してください。

一次請負業者の資格内容

一次請負業者の資格内容の欄には、一次請負業者に所属する主任技術者または監理技術者が保有する資格を具体的に明記します。

代表的な資格として、建設業法に規定されている「技術検定」、建築士法に基づく「建築士試験」、電気工事士法に定められた「電気工事士試験」などがあります。

工事の種類や規模により必要となる資格が異なるため、実際に従事する工事内容に適合した資格を確認した上で記入してください。適切な資格を持つ担当者を配置すると、施工品質や現場の安全性を維持できます。

一次請負業者の安全衛生責任者名

一次請負業者の安全衛生責任者名の欄には、現場の安全衛生管理を統括する担当者の氏名をフルネームで正確に記載します。

安全衛生責任者は、現場における労働災害や事故を未然に防止するため、適切な安全対策を講じる責務を負っています。そのため、担当者は現場に常駐または定期的に巡回し、安全状況を常に把握・指導できる人物である必要があるのです。

担当者名の記載漏れや誤記は重大な問題につながるため、慎重に確認して正確に記入しましょう。安全管理体制の明確化が施工現場の安全性向上につながります。

一次請負業者の安全衛生推進者名

一次請負業者の安全衛生推進者名の欄には、現場で安全衛生に関する具体的な活動や推進業務を担当する人物の氏名を記載します。

安全衛生推進者は、現場作業員への安全指導や安全衛生に関する活動計画の立案・実施を担当し、現場における安全管理の実務面で重要な役割を担っています。

安全衛生責任者とは異なり、現場での安全衛生活動に直接的に関与するため、現場内で的確な連絡や指示を行える人物を配置しましょう。担当者を明確にするのは、現場の安全確保や事故防止に大きく役立ちます。

一次請負業者の雇用管理責任者名

一次請負業者の雇用管理責任者名の欄には、労務管理や労働条件の管理を担当する責任者の氏名をフルネームで記入します。

雇用管理責任者は、現場で働く作業員の労働時間や給与、社会保険加入状況などを適正に管理する責任を担うため、明確な担当者の設置が必要です。

複数の下請業者が関与する現場では、雇用管理責任者が労働者間のトラブルや労務違反を未然に防ぐ役割を果たします。トラブル防止と適正な雇用環境を維持するため、担当者を明確に記載し、現場での責任体制を整備しましょう。

一次請負業者の専任技術者名/資格内容/担当工事内容

一次請負業者の専任技術者名/資格内容/担当工事内容の欄には、該当する専任技術者の氏名、保有資格、実際に担当する工事の内容を具体的に記載します。

専任技術者は専門的な資格と経験を活かし、特定の工事分野において指導や管理を専門的に担当します。

そのため、専任技術者の資格と担当する工事内容が一致していることを確認し、正確に記入してください。

また、担当者の特定や業務範囲を明確に把握できるよう、詳細な記載を心がけましょう。これにより、工事品質や安全性の確保につながります。

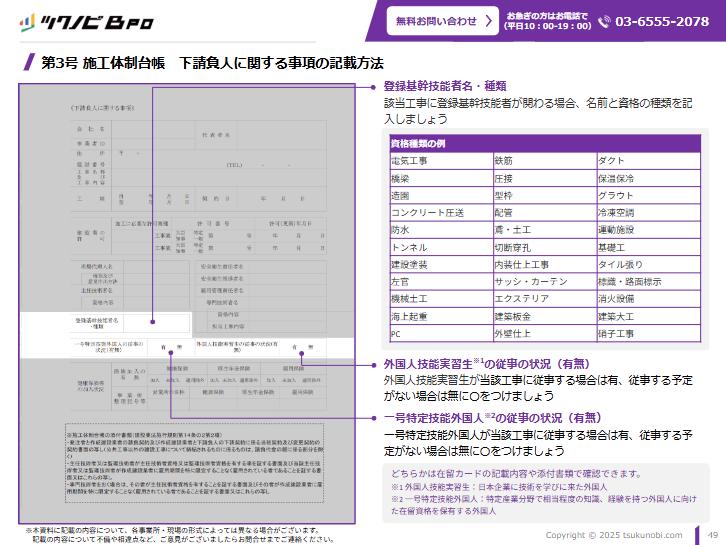

一次請負業者の登録基幹技術者名・種類

一次請負業者の登録基幹技術者名・種類の欄には、登録された基幹技術者の氏名及び技術者としての種類を正確に明記します。

基幹技術者とは、高度な専門知識や豊富な施工経験を持ち、現場での管理や技術指導を担う重要な役割を果たす技術者です。

登録基幹技術者は専門工事ごとに種類が分類されているため、担当する工事内容に適した種類を確認したうえで、正確に記入してください。

登録基幹技術者が工事の指揮を取ることで、高品質で安全な施工を実現できます。記載漏れや誤りがないよう、必ず確認しましょう。

一次請負業者の外国人技能実習生の従事の状況(有無)

一次請負業者の外国人技能実習生の従事状況についても、施工体制台帳にその有無を正確に明記します。

外国人技能実習生とは、日本において技術や知識の習得を目的に就労している外国人のことです。実習生の従事の有無を明確化すると、技能実習の適正実施や労務管理の状況把握に役立ちます。

また、技能実習生を受け入れている場合、労働基準法や技能実習法に基づいた厳格な管理が求められます。そのため、記載漏れや誤りがないよう、慎重に確認し正確に記入しましょう。

一次請負業者の一号特定技能外国人の従事の状況(有無)

一次請負業者の一号特定技能外国人の従事状況については、施工体制台帳にその有無を明確に記載する必要があります。

一号特定技能外国人とは、建設分野において一定の技能を有し、日本国内で就労資格を取得した外国人を指します。実際に従事がある場合は「有」、いない場合は「無」と記入してください。

外国人労働者が現場に従事する場合は、適切な労務管理や環境整備が求められるため、正確な記載が必要です。明確に記載すると、円滑なコミュニケーションや安全な労働環境の確保につながります。

一次請負業者の保険加入の有無

一次請負業者が健康保険、雇用保険、厚生年金保険に加入しているかを記入します。健康保険、雇用保険、厚生年金保険から該当している保険を〇で囲みましょう。

一次請負業者の事業所整理記号等

一次請負業者の事業所整理記号等の欄には、社会保険や労働保険に加入する際に割り振られた記号や番号を記載します。

具体的には、健康保険や厚生年金保険に加入している事業所に対して発行される整理記号や、労働保険加入時に労働基準監督署から付与される番号が該当します。

これらの情報は、各事業所が法令に基づいて適切に保険加入していることを証明する重要なデータです。保険加入状況を適正に管理し、適法な労務管理を徹底するためにも、記入ミスや漏れがないよう十分に注意してください。

施工体制台帳作成建設工事の通知の書き方や施工体系図の書き方についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

施工体制台帳作成建設工事の通知の書き方を解説!必要な工事も紹介

施工体制台帳作成建設工事の通知の書き方を解説!必要な工事も紹介

施工体系図の書き方や記入例をわかりやすく解説!作成義務も紹介

施工体系図の書き方や記入例をわかりやすく解説!作成義務も紹介

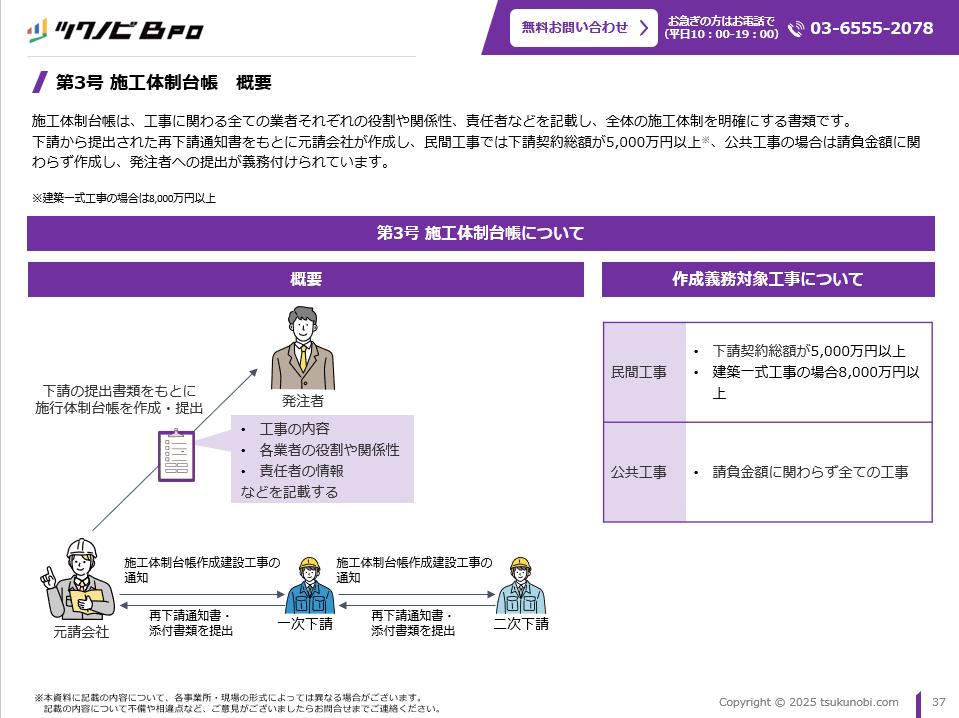

施工体制台帳とは

施工体制台帳とは、工事現場内の元請や下請業者、会社従業員などすべての重要情報を1つにまとめた書類です。施工体制台帳は直接工事を請け負った会社が作ります。建設業では建設業法第24条の8において施工体制台帳を作らなければならない義務が生じています。

施工体制台帳を作成する目的

施工体制台帳を作成する主な目的は、4つあります。

施工における安全性と品質を確実に確保するのが1つ目です。

2つ目は、建設業法違反や資格を持たない業者など、不適格な業者の参入を防ぎ、トラブル発生リスクを軽減するためです。

3つ目として、工事の進捗状況や工程を明確にすると、遅延やスケジュールの混乱を未然に防げます。

最後に、不要な重層下請構造を防止し、現場の生産性低下を抑制するためです。

これらの目的により、施工現場の情報が透明化され、安心かつ円滑に工事を進められる環境が整います。

施工体制台帳を作成する義務がある工事

施工体制台帳はすべての工事に対して作成するわけではありません。元請業者が作成する義務がある工事は以下のとおりです。

- 民間工事:発注者から直接工事をもらった特定建設業者が工事に関して締結した下請代金の総額が5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)以上の場合

- 公共工事:平成27年4月1日以降に公共工事を直接請け負った建設業者が工事に関して下請契約を締結した場合

法律をきちんと把握して、施工体制台帳の作成・運用を行いましょう。

参考:建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和7.2版)|国土交通省 関東地方整備局

施工体制台帳の作成義務については、こちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

施工体制台帳の作成義務とは?定められている理由や対象工事を解説

施工体制台帳の作成義務とは?定められている理由や対象工事を解説

施工体制台帳を作成する義務がある業者

施工体制台帳は、元請業者(発注者から工事を請け負った業者)が作成します。施工の分担関係が明らかになるよう、協力会社ごとに作成する必要があります。

一次請負業者が複数いる場合は、それぞれの企業別に作成しなければなりません。

また、二次請負業者以下は、再下請負通知書を作成する必要があります。元請業者は、一次請負業者から提出される「再下請負通知書」を忘れず添付しましょう。

施工管理台帳との違い

施工体制台帳と似た書類に、「施工管理台帳」があります。

施工管理台帳は、工事を安全かつスムーズに進めるために、各工事種別に担当者の作業範囲やスケジュールをまとめた書類です。

現地調査やコンクリート敷設など、工程を細かく分けて、工事が完成するまでの日程を見える化しています。日々変化する工事の状況を把握するために用いられます。

一方、施工体制台帳は、工事がどのような業者によってどのように実施されているかをまとめた書類です。

つまり施工管理台帳は「工事の進み具合」や「どのような作業が行われたか」を記録する書類であり、施工体制台帳は「どのような業者が何を施工するのか」といった工事全体の施工体制を把握するための書類です。

両者の違いをよく理解して、正確に作成することが大切です。

施工体制台帳に添付すべき書類

施工体制台帳には貼りつける書類があります。

- 施工体制台帳の原本

- 工事担当技術者の原本

- 元請と一次請負業者が契約した書類のコピー

- 発注者と契約した書類のコピー

- 主任技術者または監理技術者が元請けにいることを証明する書類

- 主任技術者または監理技術者が資格を持っているかを証明する書類

- 専門技術者が元請け業者にいることが証明できる書類

- 専門技術者が資格をもっているかを証明する書類

- 再下請け通知書

- 再下請業者と契約を交わしたときの書類コピー

以上が添付する書類です。施工体制台帳以外にも添付する書類の量が多いので、前もって準備しておきましょう。

施工体制台帳の作成を効率化する方法

施工体制台帳の作成は、手間や時間がかかり、残業につながる場合も多いでしょう。しかし、作業を効率化することで、業務負担の軽減や作成時間の短縮が可能です。結果として、残業時間の削減や重要な現場作業に集中できる環境へと改善できるでしょう。

ここでは、施工体制台帳の作成を効率化する方法を解説します。

雛形を活用する

施工体制台帳は雛形を活用することで、効率的に作成できます。施工体制台帳は記載すべき項目が多く、下請業者が増えるほど、作成や管理が複雑になるでしょう。書類への記載ミスや書式のばらつきが発生しやすく、確認作業の負荷が増加する傾向にあるためです。

しかし、あらかじめ用意しておいた雛形を活用することで、必要な項目を漏らすことなく作成でき、作業効率を向上させられるでしょう。さらに、管理作業の負担も軽減できます。

施工体制台帳の雛形は、国土交通省のホームページや自治体などから入手できます。現場や提出ルールに合わせて、使いやすい雛形を選びましょう。

作成経験のある人に外注する

施工体制台帳を効率的に作成したい場合は、作成経験のある人に外注する方法も有効です。

施工体制台帳の作成経験がある人に外注することで、作業にかかる時間を短縮できるほか、誤記入や記入漏れといったミスを防止できます。作成経験が豊富なプロに依頼すれば、書類の品質が向上し、提出先からの信頼を高められるでしょう。

また、外注することで現場監督や技術者は、本来のコア業務により多くの時間を使えます。その結果、工事品質の向上や工期の最適化、顧客対応の充実など、工事の成功に直結する活動に集中でき、企業全体の業務効率化を実現できるでしょう。

施工体制台帳の作成を外注するメリットについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

施工体制台帳の作成は外注できる?メリットや流れ・注意点を解説

施工体制台帳の作成は外注できる?メリットや流れ・注意点を解説

安全書類の作成/管理業務はアウトソーシングもおすすめ

安全書類の作成/管理業務は、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。

従業員のリソースがひっ迫している場合や、書類の作成に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務に必要な書類を作成できます。専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、業務を進めるために効果的な書類を作成できます。

弊社では、建設工事に必要な業務書類の作成に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビ安全書類」を提供しています。安全書類の作成はもちろん、安全書類ソフトの登録や入力、建設キャリアアップシステムの連携など、幅広い業務を対応いたします。

そして、協力会社からの安全書類の回収や元請け会社への提出も代行可能です。各関係者とのやりとりを代行するため、コミュニケーションコストの削減や心理的なストレス軽減にもつながるでしょう。

安全書類の作成や建設業事務を効率化したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。

【まとめ】施工体制台帳は安心・安全な工事を保証する重要書類!不備なく作成・提出しよう

工事現場では安全に作業を行うために、様々な書類の作成が必要です。その中でも施工体制台帳は工事内容ごとに作成する義務があります。工事が終わっても保管しておく必要のある大切な書類です。記入例などを見ながら不備のないように作成しましょう。

安全書類の保管期間についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

安全書類の保管期間は?作成する目的や書式・種類なども解説

安全書類の保管期間は?作成する目的や書式・種類なども解説

施工計画書の作成代行サービスおすすめ5選についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

施工計画書の作成代行サービスおすすめ5選!依頼するメリットや流れを解説

施工計画書の作成代行サービスおすすめ5選!依頼するメリットや流れを解説

※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、

【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!