※記事内に広告を含みます

作業員名簿は建設現場で従業員を働かせる際に作成が義務付けられている書類です。

法律によって作成が義務付けられている書類のため、建設業者ならば書き方や内容を知っておきたいところですが、初めて作業員名簿を作成される場合は書き方や項目にお悩みの方もいることでしょう。

そこで今回は、作業員名簿の項目や書き方、作成に際した注意点をご紹介します。

作業員名簿とは

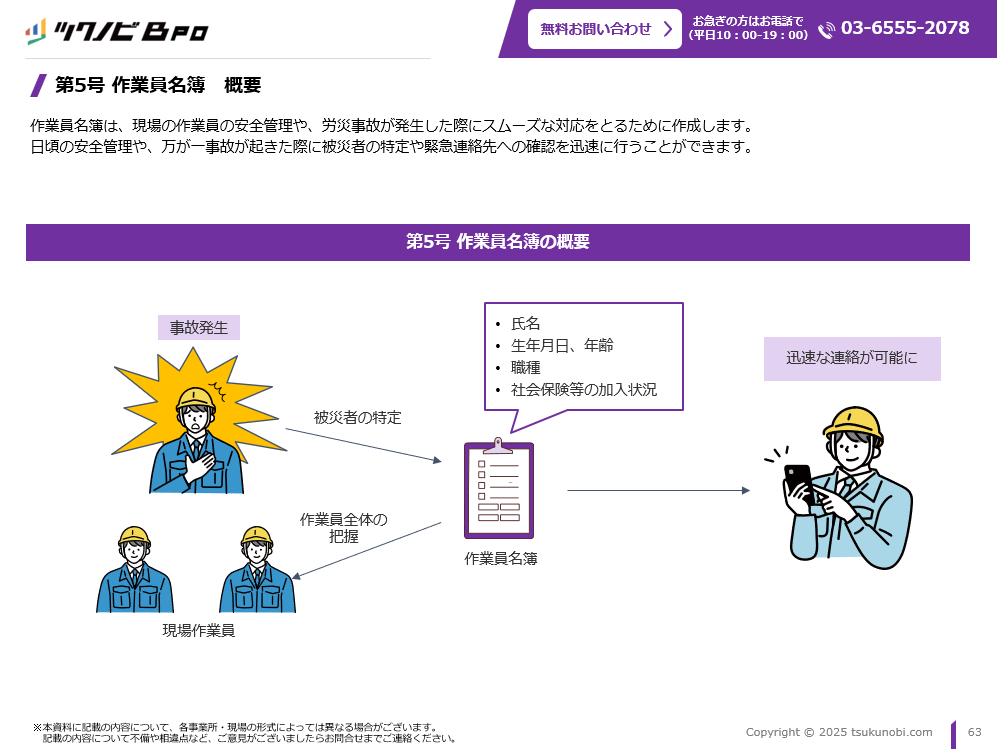

まずは作業員名簿の概要からご紹介します。作業員名簿は建設現場にどのような作業員がどれだけ従事しているかを把握するために作成する書類のことです。

現場の作業効率化だけではなく、事故などが生じた際の対応のために作成します。令和2年10月1に建設業法が改正されたことで、実質的に義務化となりました。

(施工体制台帳の記載事項等)

建設業法施行規則 施工体制台帳の記載事項等

第十四条の二

法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

第十四条の二の四

建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険の加入状況等)

作業員名簿を作成する目的

作業員名簿を作成する目的は、建設現場で作業している従業員の安全や健康管理を徹底するためです。建設現場では、元請け業者の従業員と下請け業者の従業員が混在しています。

また、工事の進行によって職人も入れ替わります。そのため、どのような人が作業しているか分からなければ、安全や健康管理も徹底できません。さらに、事故が発生した場合は、従業員の氏名などを迅速に把握するという目的もあります。

作業員名簿作成後の流れ

作業員名簿は、従業員を雇っているすべての企業が企業ごとに作成します。作成後は、一次の会社がまとめて元請業者へ提出します。

また、委任状などを使用し、自社の下請け業者の作業員名簿を代理で作成する場合もあります。作成する際は、自社のものを作成するのか、自社の下請け業者のものを作成するのか、事前に確認しましょう。

作業員名簿の保存期間

作業員名簿は安全書類の1つです。そのため、建設業法により原則5年間という保存期間が義務付けられています。

(下請負人に対する通知等)

第十四条の三 建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げ、又は当該事項を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により当該下請負人の閲覧に供しなければならない。

作業が終わったからといって、すぐに破棄しては法律違反となります。保できていない場合は、罰則もあります。保存場所をきちんと確認し、見せてほしいといわれた場合は、すぐ出せるようにしておきましょう。

安全書類の保管期間についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

安全書類の保管期間は?作成する目的や書式・種類なども解説

安全書類の保管期間は?作成する目的や書式・種類なども解説

作業員名簿の項目と書き方

それでは続いて作業員名簿に書き込む具体的な項目や書き方をご紹介します。作業員名簿に書き込む項目は主に以下の2種類です。

- 事業者の情報

- 作業員の情報

作業員情報に関しては、作業員の詳細な個人情報を記載します。またこの2つの情報に加えて、従業員の保険への加入状況を詳細に記入する必要があります。後ほど社会保険に関する記載項目も詳しく説明します。

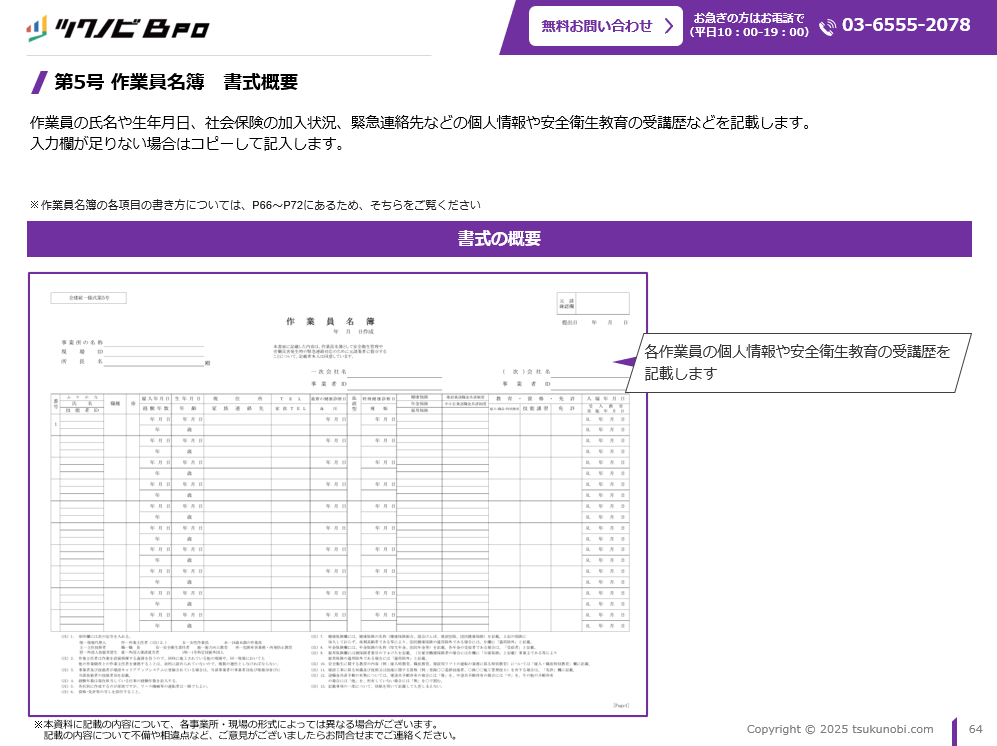

作業員名簿の上部へ記載する項目と書き方

作業員名簿の上部に記載する項目は主に事業者の情報です。事業者情報は元請け会社並びに下請会社の情報を記載します。

ここからは、作業員名簿の上部に記載する事業者情報の詳細についてご紹介します。

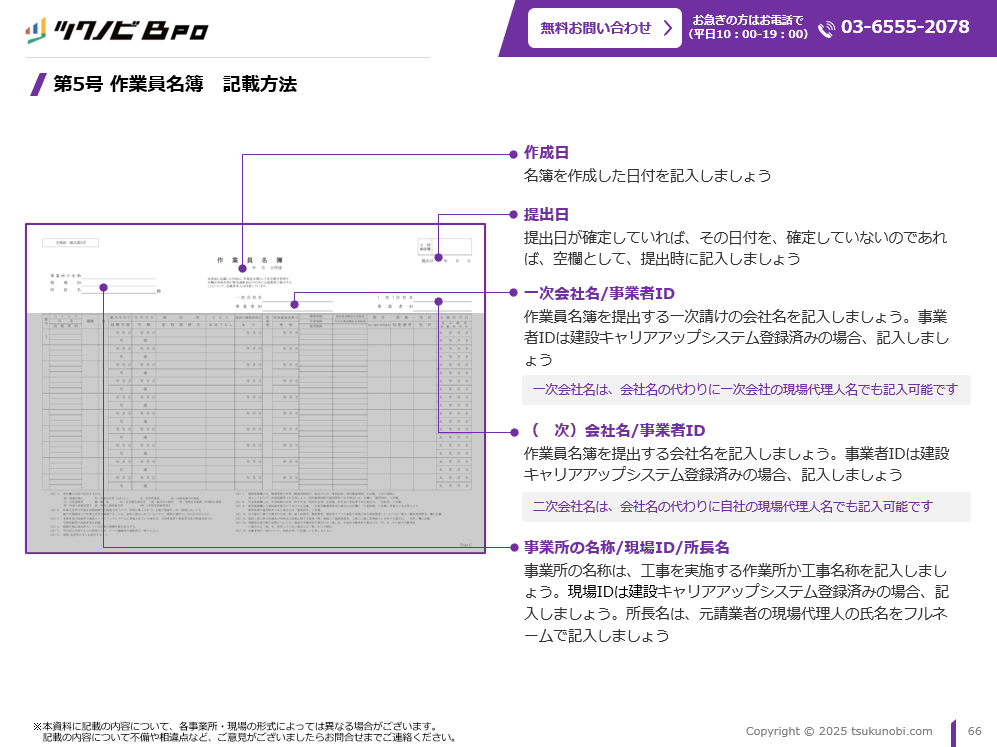

作成日

作業員名簿の上部には名簿の作成日を記入する必要があります。この作成日とは文字通り作業員名簿を作成した日付のことです。後述する作業員名簿の提出日との混同に注意しましょう。

提出日

提出日は作業員名簿を提出する日付を記載します。名簿の作成日ではなく提出日を記載する点には注意が必要です。

事業所の名称

作業員名簿の上部に記載すべき項目の1つが事業所の名称です。事業所名は実際に工事を行う作業場あるいは工事の名称を記載します。また、元請けから工事名に関する指定がある場合にはその名称を記載しましょう。

現場ID

キャリアアップシステムに登録している場合は、現場IDを記入します。現場IDは、建設現場ごとにキャリアアップシステムによって割り振られる14桁の番号です。

キャリアアップシステムに登録していない場合は、記載不要です。

所長名

所長名とは、元請業者に所属する現場代理人のことです。作業員名簿における所長名は、一次会社や二次会社の責任者ではなく、必ず元請会社側の現場管理人を記入する必要があります。

誤った人物を記載すると、現場管理や事故対応、行政機関への提出時に混乱を生じさせるため注意が必要です。

また、所長が異動や交代する場合は、速やかに新しい担当者の名前を確認し、名簿の記載を最新のものへ更新しましょう。

作業現場でトラブルや労働災害が起きた際には、所長名が緊急連絡先や責任者としての役割を果たすため、常に正確な情報を記載しておくことが大切です。元請業者との連携を密にして、名簿の情報が常に正しい状態に保たれるよう努めましょう。

一次会社名・事業者ID

一次会社の情報は工事を元請けから一次請けした会社情報を記載します。ここでは会社の名称あるいは代表者名を記載する必要があります。一次会社がキャリアアップシステムに登録済の場合は事業者IDも忘れずに記載するようにしましょう。

二次以降の会社名・事業者ID

一次請けのほかに更に下請けを伴う工事である場合は、二次請け以降会社情報も記載しましょう。作成者が一次請けの会社である場合は、当該欄への記載は不要です。

また、会社名並びに代表者を記入する際に、代表者名は現場の管理者名を記載しても構いません。

キャリアアップシステムに登録を行っている会社は、事業者IDも忘れずに記載しましょう。

作業員情報の項目と書き方

続いて作業員の情報について記載する項目をご紹介します。作業員情報とは氏名や職種など文字通り作業員の情報を詳細に記入する項目です。

記載した情報と従業員の情報に相違があると、建設現場に入場できないなどの混乱を招くことになりかねません。記入漏れやミスが無いように細心の注意を払って記入しましょう。

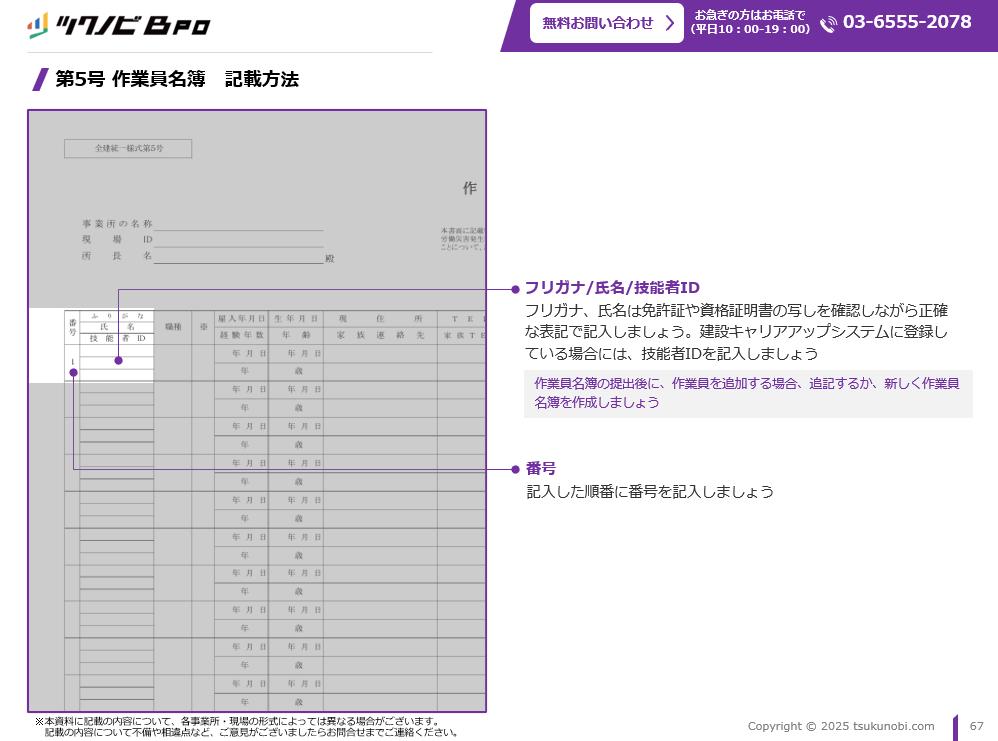

氏名・ふりがな・技能者ID

氏名は正しい表記で記載しましょう。身分証明書と表記が異なっている場合、現場入場時に照合ができず、現場に入場できない事態になりかねません。

キャリアアップシステムに既に登録済みの技能者の方は割り振られたIDも記入しましょう。

また、作業員名簿を提出したあとに同じ現場に新たな作業員が追加で入場する場合は、改めて作業員名簿を作成するか、作成済みの作業員名簿に追加で記載するといった対応が必要です。

番号

作業員の氏名を記入した順番に、番号を記入します。現場で作業する人数分「1.2.3…」と順番に番号を振っていきましょう。

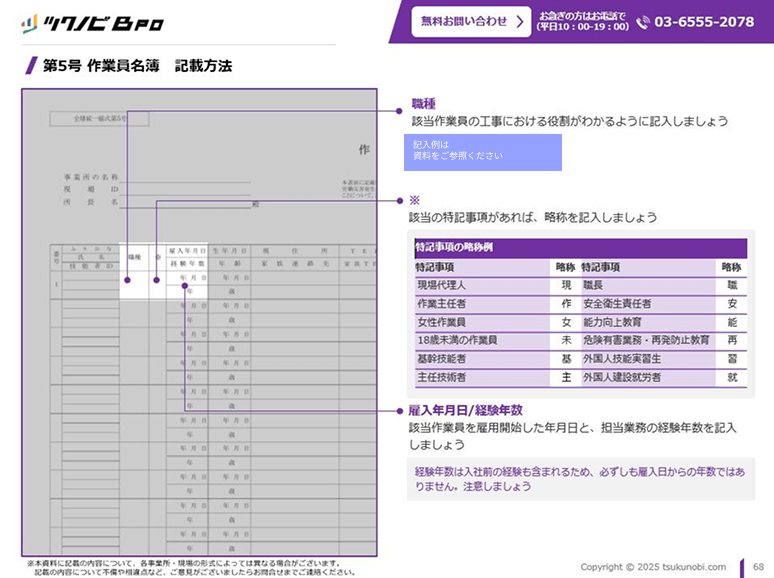

職種

職種は建設現場において担う役割を記載します。とび工やオペレーターなど該当する職種を記載しましょう。また職種は次項で説明する従業員の属性(職位)との混同には注意しましょう。

※印

※はややわかりにくい項目ですが、従業員の属性を記載する項目を指します。ここでの属性とは職種とはまた違う職長などの位階を意味します。この属性は書式の下部に略語にて記載されています。

- 現:現場代理人

- 作:作業主任者

- 女:女性作業員

- 未:18歳未満の作業員

- 主:主任技術者

- 職:職長

- 安:安全衛生責任者

- 能:能力向上教育

- 再:危険有害業務・再発防止教育

- 習:外国人技能実習生

- 1特:1号特定技能外国人

こちらから当てはまるものを選びましょう。

雇入年月日や経験年数

作業員名簿の従業員記載欄には、従業員を雇い入れた日付や経験年数を記載する項目があります。雇入年月日は事業者が当該従業員を雇用した日付を記入します。経験年数は会社での勤続年数ではなく、その職種におけるこれまでの総経験年数である点に注意しましょう。

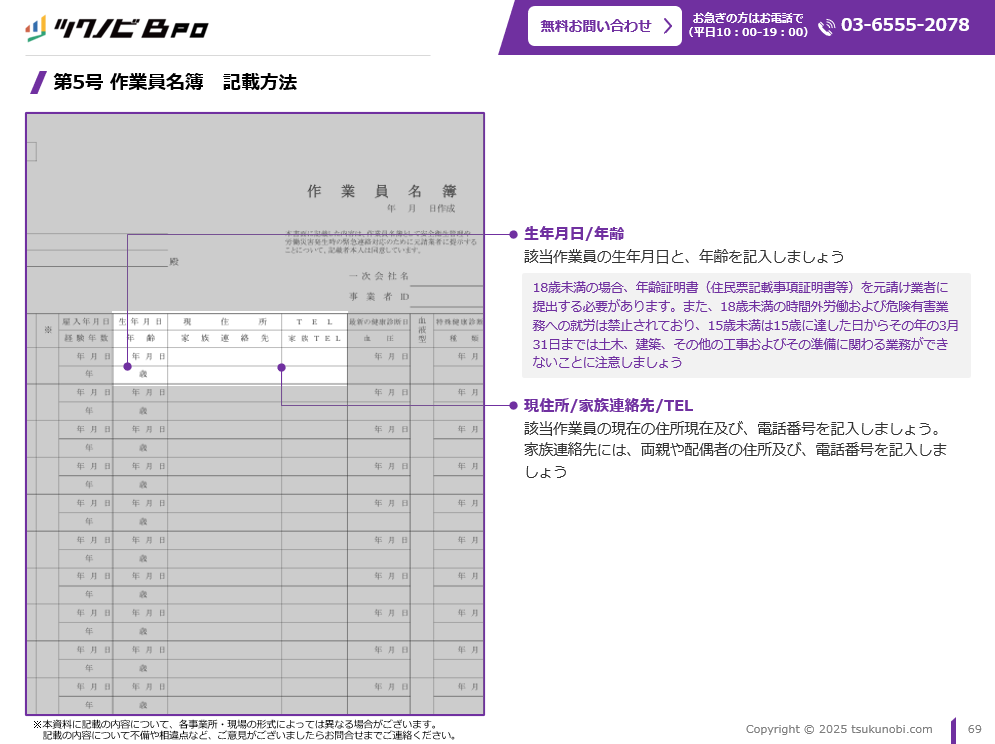

生年月日・年齢

作業員名簿の「生年月日・年齢」欄は、和暦・西暦のいずれかを選択して統一します。18歳以上の作業員は、生年月日と年齢のみを記入すれば特に問題ありませんが、18歳未満の場合は追加の確認が必要です。

18歳未満の作業員を現場に入場させる際は、必ず元請業者に対して「年齢証明書(住民票記載事項証明書など)」の提示義務があるため、注意してください。

また、労働基準法により、18歳未満の作業員については時間外労働や危険有害業務への従事は禁止されています。

さらに、15歳未満の場合は、15歳に達した日からその年度末の3月31日までは土木・建築現場およびその準備作業への就労そのものが法的に禁止されているため、作業内容の確認を徹底してください。

現住所

作業員の現住所を記入する際は、最新情報であることを確認した上で記載します。引越し等により住所が変更されている可能性があるため、本人への直接確認が必須です。

現住所が古いまま記載されていると、緊急時や労災事故が発生した場合に本人や家族への連絡が行えず、対応が遅れてしまいます。

また、行政機関への報告や監査時に正確な情報提供が困難になるリスクもあります。そのため、現場責任者は定期的に作業員に住所変更の有無を確認し、情報の更新を行ってください。

電話番号・家族連絡先

作業員名簿の「電話番号・家族連絡先」欄は、労災事故や急病などの緊急事態発生時の連絡窓口として重要な情報です。そのため、作業員本人だけでなく、配偶者や両親など確実に連絡が取れる近親者の連絡先を明確に記載してください。

記入漏れや誤記載があると、緊急時の連絡が遅れて深刻な事態を招く可能性が高まります。また、記載された電話番号が有効であるかを定期的に確認し、変更があれば速やかに更新しましょう。

緊急連絡先が常に正しく管理されている状態を保つことで、万が一の際も適切な対応が可能です。作業現場の安全管理を高めるため、連絡先情報の徹底的な管理を現場責任者が率先して行う必要があります。

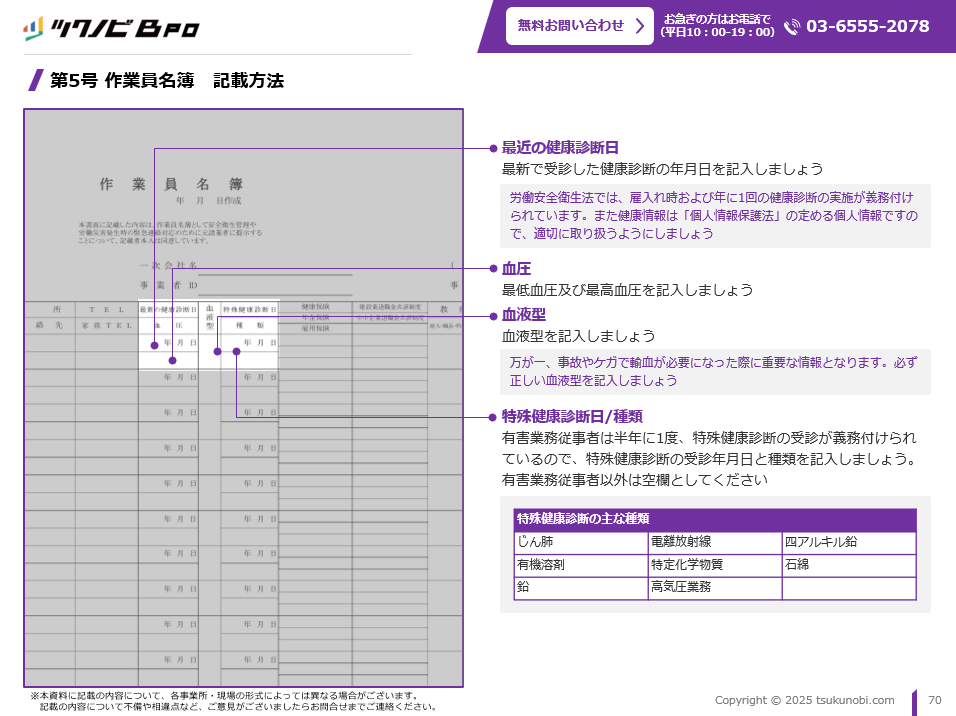

最新の健康診断日・血圧・血液型

作業員名簿には従業員の健康情報も記載する必要があります。従業員の健康診断に関して記載すべき項目は以下のとおりです。

- 健康診断日

- 血圧

- 血液型

被雇用者は年に1回の健康診断の受診が義務付けられています。ここでは1年以内に受けた最新の健康診断受診日を記載しましょう。

また有機溶剤などを扱う有害業務に従事する事業者は半年に一回特殊健康診断を受診しなければなりません。該当者は最新の特殊健康診断日も記載しましょう。

特殊健康診断日と種類

特殊健康診断日は、有害業務に従事する作業員が半年に1回受診義務のある診断の実施日を記入します。有害業務に従事していない場合は記入不要ですが、対象となる作業員がいる場合は漏れなく記入してください。

特殊健康診断の種類は、「じん肺」「有機溶剤」「鉛」「電離放射線」「特定化学物質」「高気圧業務」「四アルキル鉛」「石綿」などで、作業内容に応じて種類を正しく記載します。

業務従事者に適切な健康診断が実施されていない場合、労働安全衛生法に抵触するため、必ず定期受診させ、名簿にも正確な記録を残しましょう。

また、特殊健康診断に該当しない作業員の項目は空欄で構いませんが、記入すべき作業員を明確に把握し、未記入による法令違反を避けることが大切です。

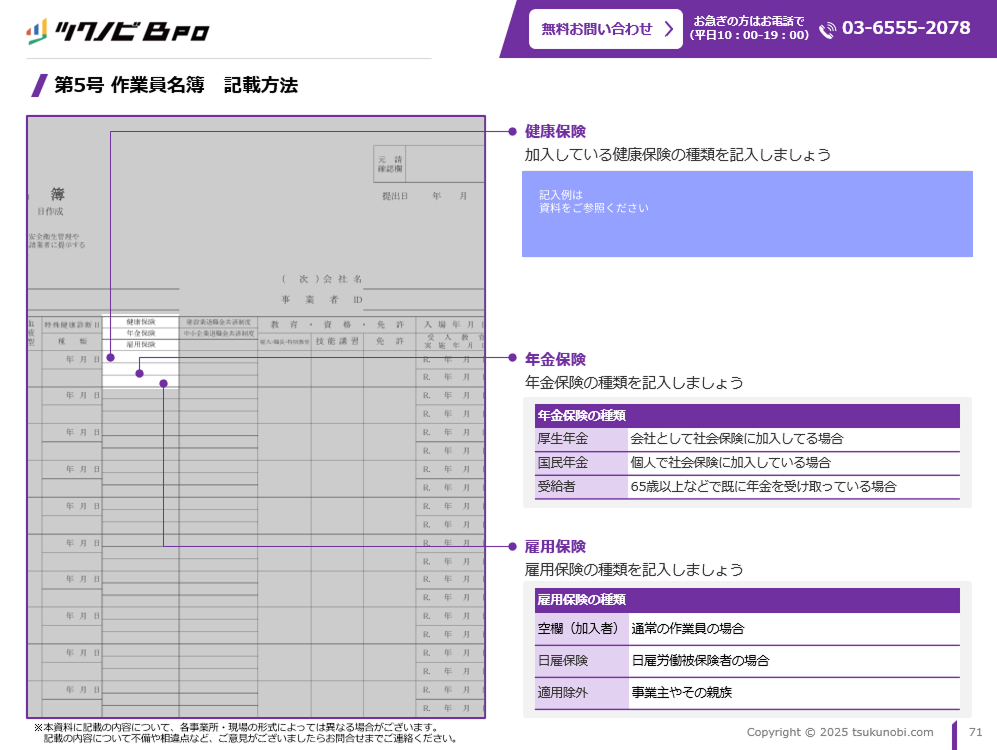

健康保険

健康保険に関しては加入している健康保険の種類を選択して記述しましょう。主な健康保険は

- 協会けんぽ

- 国民健康保険

- 建設国保

などです。

以前は個人番号を記載していましたが、個人情報保護の観点から記載してはならないことが決定されました。

年金保険

年金保険の種類は厚生年金、国民年金、受給者の3つから選択して記載します。受給者は規定の年齢に達して年金を受給している場合に選択しましょう。健康保険と同様に年金保険の個人番号を記載してはいけません。

雇用保険

社会保険の加入状況に関する最後の項目は雇用保険です。雇用保険は従業員の雇用形態に応じて以下の3つの中から選択して記入しましょう。

- 雇用保険(通常の雇用契約を結ぶ従業員)

- 日雇保険(日雇労働被保険者)

- 適用除外者

建設業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度

従業員に関する記載項目には共済や退職金制度への加入状況を確認する箇所があります。ここで該当している制度は中小企業退職金共済や建設業退職金共済制度のことで、従業員の加入の有無のみを記載しましょう。

退職金共済手帳所有の有無

退職金共済手帳所有の有無は、建設業退職金共済制度や中小企業退職金共済制度への加入を示す重要な項目です。

制度に加入した作業員に対して交付され、加入期間や支給される退職金の算定に必要となります。そのため、手帳の所持状況を正しく把握し、名簿に記載しなければいけません。

退職金共済手帳を所有していない場合、退職金の支給手続きに支障がでる可能性があります。また、手帳所有状況の記載漏れや誤記があると、労働基準監督署の調査や元請業者の監査時に問題となる恐れも考えられます。

作業員本人に対して定期的に確認を行い、退職金共済手帳を所有しているかどうかを徹底的に管理・記録する必要があるでしょう。

さらに、未加入者についても状況を把握し、必要に応じて加入手続きを促すなど、現場責任者による労務管理が重要です。

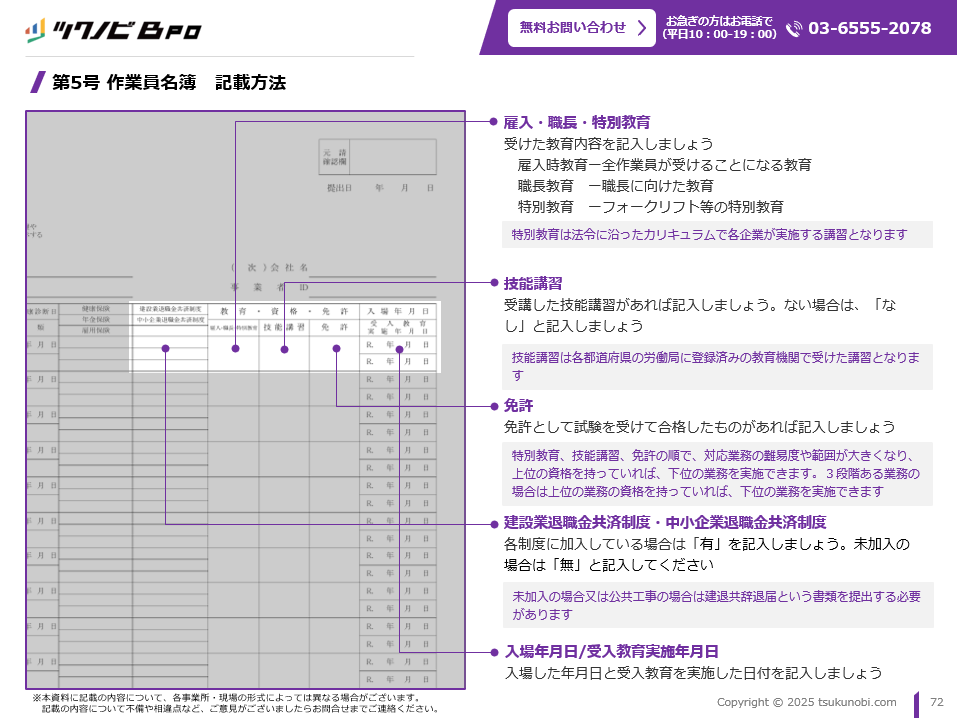

雇入・職長・特別教育

安全衛生に関する教育内容は職階に応じて、以下の3つに分かれています。

- 雇入時教育

- 職長教育

- 特別教育

雇入時教育は従業員を雇い入れた際に全員が受講しなければならない講習です。また、この3つの教育は記載した順に難易度が高くなります。職長教育や特別教育は従業員全員が必須で受講するものではないため、受講した方のみが記載しましょう。

技能講習

技能講習は上記の講習とはまた別の講習です。技能講習は労働局に認可された機関が実施している講習のことで、修了者に対して修了証が交付されます。技能講習修了者は修了した講習を記載しましょう。

免許・資格

建設工事に関わる資格を取得している際には該当資格の記載が必要です。

ここでの資格とは当該の建設現場での作業に必須の資格や、国家試験を受験して取得した建築施工管理技士などの資格を指します。また上記の技能講習の修了とは異なる項目である点には注意が必要です。

入場年月日・受入教育実施年月日

入場年月日及び受入教育実施日は新規の従業員の受入教育を実施した日付を記入します。

名簿の作成時点では実施日時が不明であるケースが多いため、空欄のままでも構いません。受入教育を実施した時点で元請け会社が記載します。

建設業界における作業員名簿の書き方についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

建設業界における作業員名簿の書き方を解説!作成目的や注意点も紹介

建設業界における作業員名簿の書き方を解説!作成目的や注意点も紹介

作業員名簿を書くときの注意点

ここまでは作業員名簿の内容についてご紹介してきましたが、続いて作業員名簿を書くときの注意点についてご紹介します。作業員名簿を書く際には

- 添付書類

- 作成時点での不明事項

に注意しましょう。

添付書類を忘れない

作業員名簿はここまでご紹介した所定の様式の他に添付書類の提出が必要です。主な添付書類としては

- 取得した国家資格などの証明書

- 年齢の証明に必要な書類

などが該当します。

作業員名簿の提出直前になって添付書類が不足することがないように事前の準備を怠らないようにしましょう。

不明な項目は空欄にする

作業員名簿を記載する際に、作成時点では不明な項目も出てくることでしょう。例えば入場年月日や受入教育実施年月日は、ご紹介したように作成時には不明であることが多い項目です。

したがって、不明な項目はその場で不正確な情報を記載せずに、空欄のままにしておきましう。

また作業員名簿の作成期間中に引っ越しなどによって現住所が変更になることもあるでしょう。従業員には各種情報に変更があった際には忘れずに報告してもらうようにしましょう。

徹底した管理体制を構築する

現場の安全衛生管理やコンプライアンスを守るためには、作業員名簿の管理体制をしっかり整える必要があります。

作業員名簿には作業員の個人情報が多く含まれるため、管理ルールやアクセス制限を設定し、情報漏洩や不正利用を防止しなければいけません。

また、情報の正確性と最新性を保つために、定期的なデータ確認や更新を義務付ける仕組みが重要です。管理担当者は常に最新情報を把握し、監査対応や行政機関からの求めに対して速やかに提供できるよう準備を整えてください。

さらに、紙ベースでの管理だけでなく、電子化やクラウドシステムの導入などを進めれば、共有や安全な保管が可能です。定期的な内部監査を実施し、問題点の早期発見と改善策の実行を徹底的に推進しましょう。

安全書類の作成・管理ソフトおすすめ4選や安全書類作成代行サービスについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

安全書類の作成・管理ソフトおすすめ4選!特徴やメリットも紹介!

安全書類の作成・管理ソフトおすすめ4選!特徴やメリットも紹介!

建設業の安全書類作成代行サービスを紹介!事例やメリットも紹介

建設業の安全書類作成代行サービスを紹介!事例やメリットも紹介

安全書類の作成/管理業務はアウトソーシングもおすすめ

安全書類の作成/管理業務は、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。

従業員のリソースがひっ迫している場合や、書類の作成に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で業務に必要な書類を作成できます。専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、業務を進めるために効果的な書類を作成できます。

弊社では、建設工事に必要な業務書類の作成に対応している建設業特化のBPOサービス「ツクノビ安全書類」を提供しています。安全書類の作成はもちろん、安全書類ソフトの登録や入力、建設キャリアアップシステムの連携など、幅広い業務を対応いたします。

そして、協力会社からの安全書類の回収や元請け会社への提出も代行可能です。各関係者とのやりとりを代行するため、コミュニケーションコストの削減や心理的なストレス軽減にもつながるでしょう。

安全書類の作成や建設業事務を効率化したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。

【まとめ】作業員名簿の書き方をきちんと理解しミスなく作成しよう

今回は建設業に携わる事業者の方に向けて作業員名簿の書き方について項目や書くときの注意点についてご紹介しました。作業員名簿は建設現場において提出が義務付けられている書類であり、現場に従事する従業員の情報を管理するための重要な書類です。ぜひ今回の記事を参考に、ミスなく作業員名簿を作成してみてください。

※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、

【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!