※記事内に広告を含みます

工事現場には、ポンプ車やトラックなどの様々な車両が出入りします。それらが事故にあった際に必要なのが工事・通勤用車両届です。

今回は工事・通勤用車両届を作成する際の注意点や、提出用法、書き方について解説します。工事・通勤車両届を初めて書く方も、何度か書いているが苦手意識を感じているという方も、ぜひご覧ください。

ツクノビ事務は、建設業の事務業務をプロが代行する建設業特化のアウトソーシングサービスです。

事務作業や書類作成を採用倍率200倍を通過した専門スタッフが代行いたします。現場での事務業務にかかる時間を90%削減し、受注できる案件の増加や退職率の低下につながった事例もあります。詳細はぜひこちらからご確認ください。

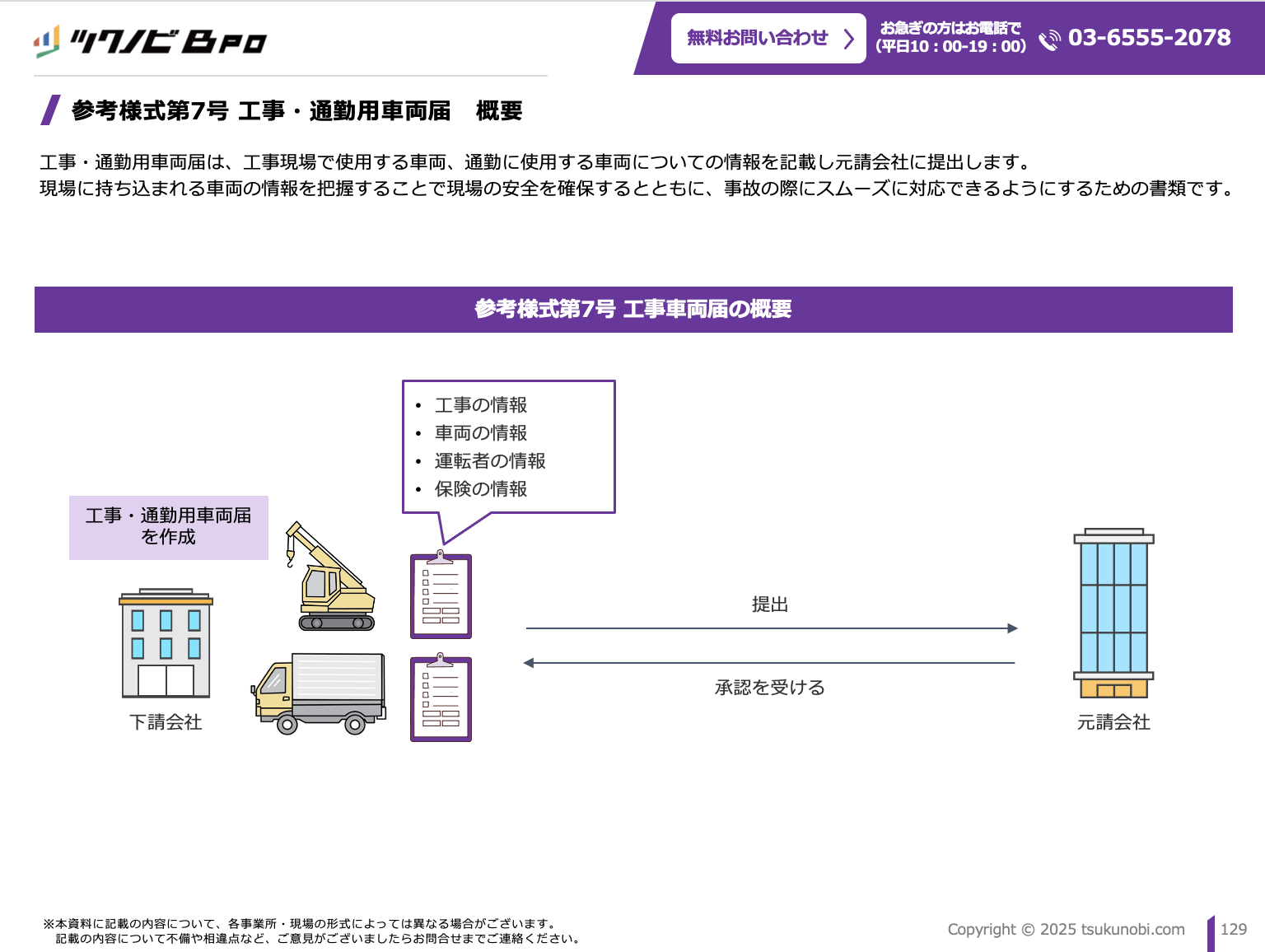

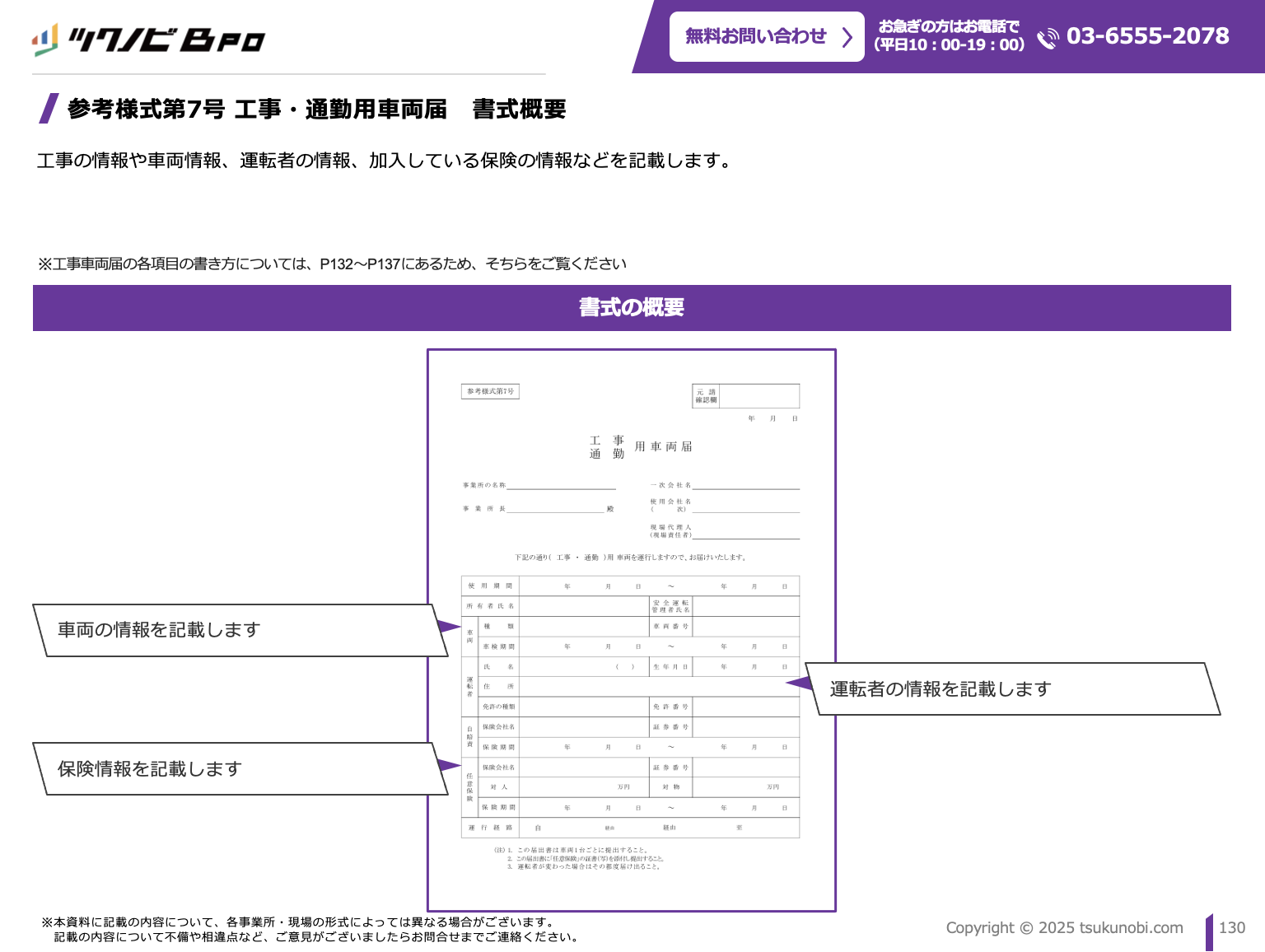

工事・通勤用車両届とは?

工事・通勤車両届は、工事現場に出入りする、作業者や通勤用車両などあらゆる車両について元請け企業が把握することを目的にした書類です。対象となるのはトラックや生コン車、ポンプ車などの「工事用車両」、現場と事務所や会社の移動に利用される「通勤用車両」の2種類です。

工事・通勤用車両届には任意保険加入の有無や、運転者や責任者などの情報が記載されます。そのため、現場での作業中や通勤途中で事故が発生した際に、責任の所在をすぐに確認することができます。

工事・通勤用車両届の提出先

工事・通勤用車両届は一般的に、一次下請け企業が二次下請け以下の企業のものを回収し元請け企業に提出します。

ただし、元請け企業の方針によっては、二次下請け企業が直接元請け企業に提出するケースもあります。また、自社より下位の下請けの企業のものを代行して作成するケースもあります。運用方法について、書類作成前に確認しておくことが大切です。

工事・通勤用車両届を作成する際の注意点3選

工事・通勤用車両届を作成する際は、いくつか注意点があります。ここでは、工事・通勤用車両届を作成する際の注意点を3つ紹介します。

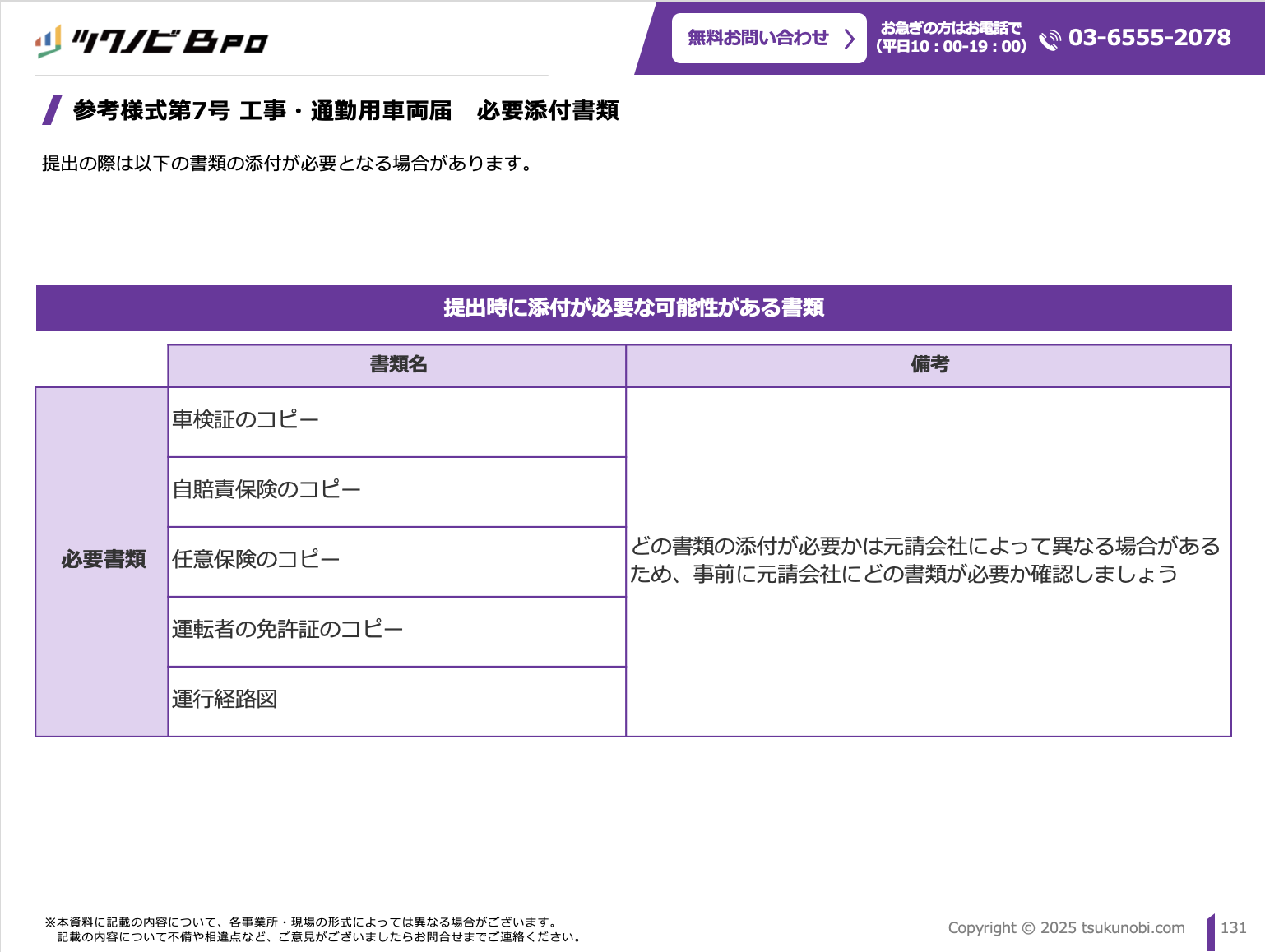

添付書類は揃っているか

工事・通勤用車両届を提出する際には、保険証券のコピーが必要になります。それだけではなく、もし元請け企業が希望している場合、運転者の運転免許証や対象車両の車検証のコピー、さらに運行のルート図まで提出するケースもあります。

提出を求められた際スムーズに用意できるように、車両関係の書類は1か所にまとめておくと良いでしょう。

各車両ごとに書類を用意しているか

「1現場」「1運転手」ごとではなく「1車両」ごとに、届出の作成が必要です。つまり、各社員が自家用車で現場に入る場合、それぞれに対して書類を作成しなければなりません。

元請け企業に準備された工事・通勤用車両届のフォーマットに、複数台分の記載ができるようになっていれば1枚に記載して構いません。抜け漏れのないように、全ての車両のことを届け出るようにしましょう。

運転手を変更する際も届け出の提出は必要

たとえ同じ車両であったとしても、運転手を変更する場合は再度届出が必要です。なぜなら、事故が起きた際の責任の所在が不明瞭になるからです。工事が始まると慌ただしくなりますが、忘れずに提出するようにしましょう。

工事・通勤用車両届の欄外部分の書き方

工事・通勤寮車両届の欄外部分には、基本的な情報を記載します。ここでは、工事・通勤寮車両届の欄外部分の書き方を解説します。

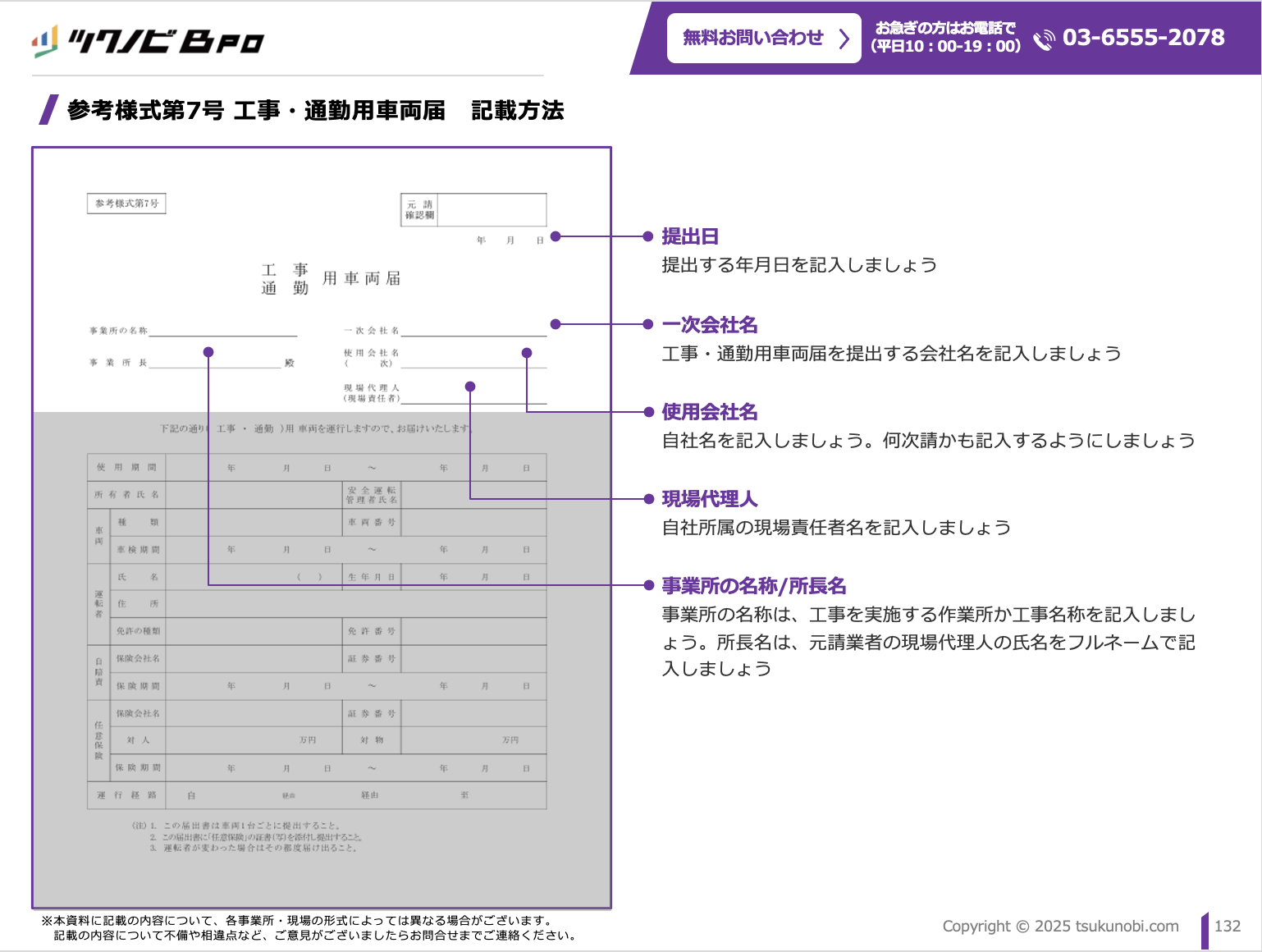

提出日

提出日は、工事・通勤用車両届を実際に提出する日付を記入します。通常、西暦表記ではなく「令和〇年〇月〇日」といった元号表記で記入しましょう。

作成日と提出日が異なる場合でも、必ず届出を提出する当日の日付を記入します。

提出日が実際の日付と異なる場合、記載内容の信憑性が疑われ、書類が無効になる恐れがあります。そのため、提出直前に日付を再確認し、誤りがないよう注意しましょう。

所長名/事業所の名称

所長名の欄には、自社や一次下請け企業の責任者や社長の名前ではなく、元請け企業の現場代理人の名前を記入します。間違えやすい項目であるため注意しましょう。

事業所の名称には、工事の名称または工事を実施する場所を記入します。例えば「〇〇改修工事」「〇〇作業所」などの表記です。本社や支店の名称を記入しないようにしましょう。

一次会社名

一次会社名には、書類の提出先である一次下請け企業の名前を記入します。もしくは、一次下請け企業の現場代理人の氏名でも構いません。

使用会社名

使用会社名には、実際に車両を使用する自社の正式名称を記入します。記入欄の左側には自社が何次請けであるかを記載する欄があるため、該当する請負階層を忘れずに記入してください。

また、この請負階層の記入は現場管理や安全管理上非常に重要な意味を持ち、誤りがあるとトラブル発生時の責任所在が不明確になる恐れがあります。

請負階層や企業名を誤記すると、書類の再提出を求められる場合があるため注意が必要です。記入後は再度チェックし、正確に記載しましょう。

現場代理人

現場代理人の欄には、自社で当該現場を管理・監督している現場代理人の氏名をフルネームで記入します。現場代理人は工事現場における安全管理やトラブル対応の責任者であるため、氏名の略称や役職のみの記載は不可です。

また、現場代理人の情報が誤っていると、現場でのトラブルや緊急時に速やかな連絡・対応ができなくなります。そのため、本人に直接確認を取り、必ず正確な情報を記入してください。

現場代理人が変更された場合は、速やかに書類を再提出しましょう。

工事・通勤用車両届の欄内部分の書き方

工事・通勤用車両届の欄内部分の書き方を詳しく解説します。届出内容は細かく定められているため、記入漏れや誤記入があると再提出が必要になります。

また、安全管理やトラブル防止の観点から、正しい書き方の理解が必須です。

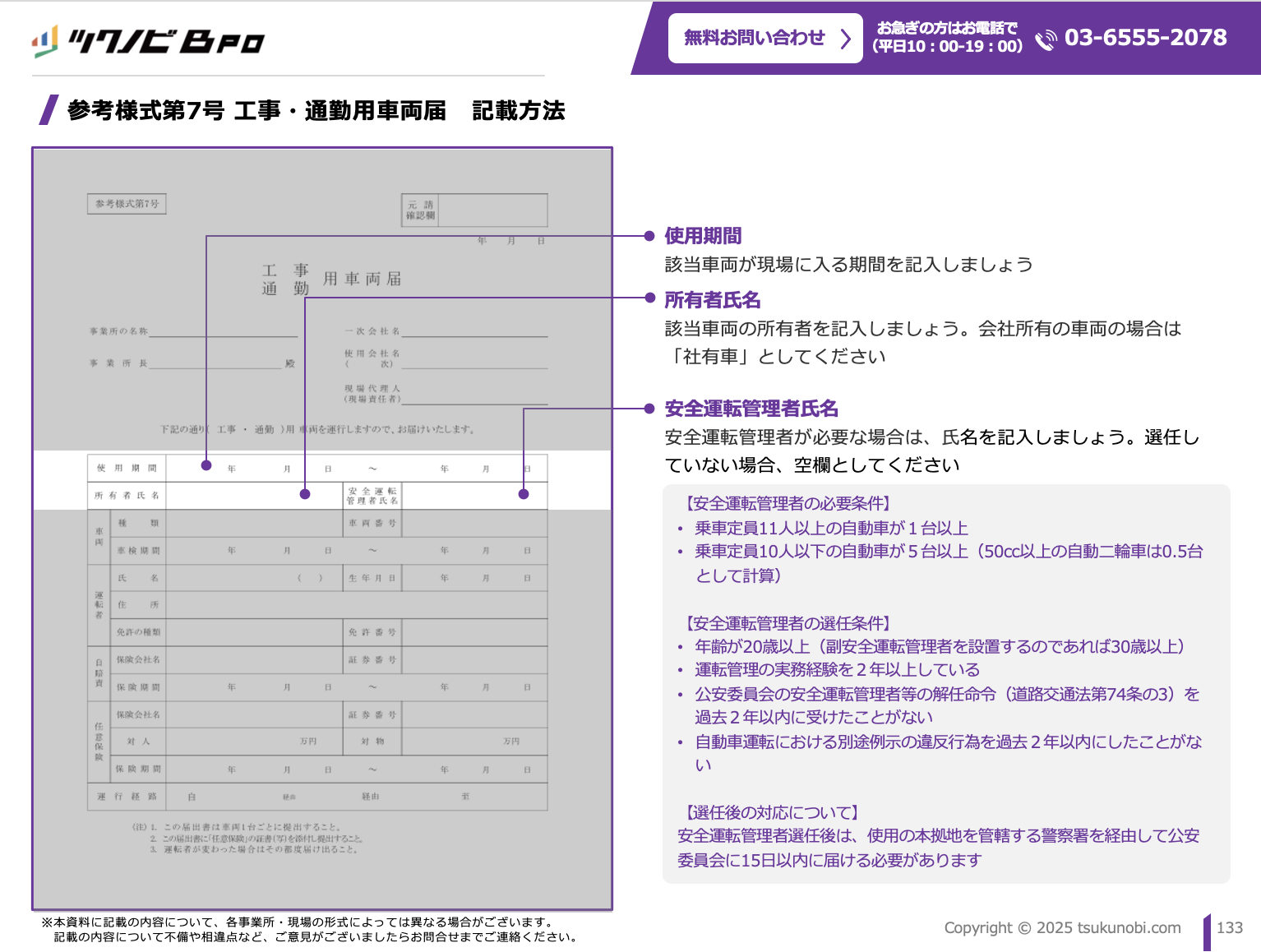

使用期間

使用期間には、該当の車両が現場に出入りする期間を記入します。元号の表記で記入するのが一般的です。

所有者氏名

所有者氏名の欄には、実際に使用する車両の所有者を明記します。会社が所有する車両の場合は、所有者欄に「社有車」と記載しましょう。

また、リース車両やレンタカーの場合は、契約先であるリース会社またはレンタカー会社の名称を記入します。

使用者の個人名を誤って記載すると、実際の所有状況と異なり管理上のトラブルを引き起こす恐れがあります。そのため、記入後は正確性を再度確認してください。

安全運転管理者氏名

現場で使用する車両の台数が、一定数を超える場合は安全運転管理者という役職を設け、記入しなければなりません。

- 普通自動車(乗車定員10人以下) 5台以上

- マイクロバスなどの大型車(乗車定員10人以上) 1台以上

※二輪自動車は0.5台としてカウントする

車両の台数が規定より少ない場合、空欄のままで構いません。

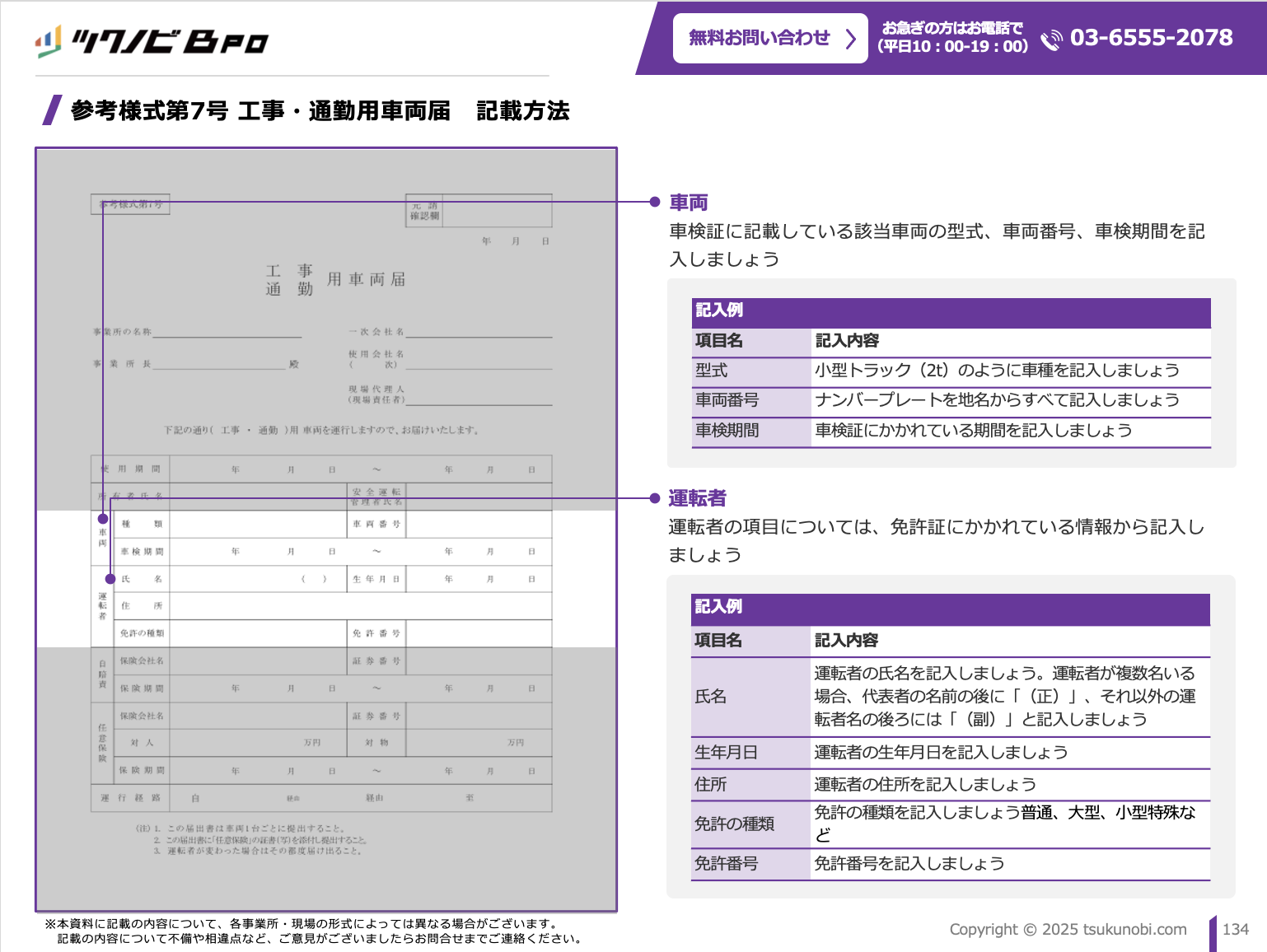

車両

車両の欄は、以下の3つに分かれています。

- 型式

型式の欄には、該当車両の自動車の種類を記入します。例えば、「ワゴン車」「トラック」「マイクロバス」などです。元請け企業から指定があれば、車両名を記載するケースもあります。 - 車両番号

ナンバープレートに書いてある内容を記入します。「地名〇〇平仮名〇〇〇」と省略することなく全て書いてください - 車検期間

該当の車両の、車検証に記載されている車検の期間を記入します。

運転者

該当車両を運転する社員の、免許証に記載されている以下の情報を記入します。

- 氏名

運転者の氏名を記入します。複数名いる場合、代表者の所に(正)、それ以外は(副)と書きます。 - 生年月日

- 住所

- 免許の種類

普通免許 AT限定、MT、準中型/中型/大型/大型特殊/牽引などの、免許証の種類を記入します。 - 免許番号

免許証の番号欄に記載されている、12桁の番号を記入します。

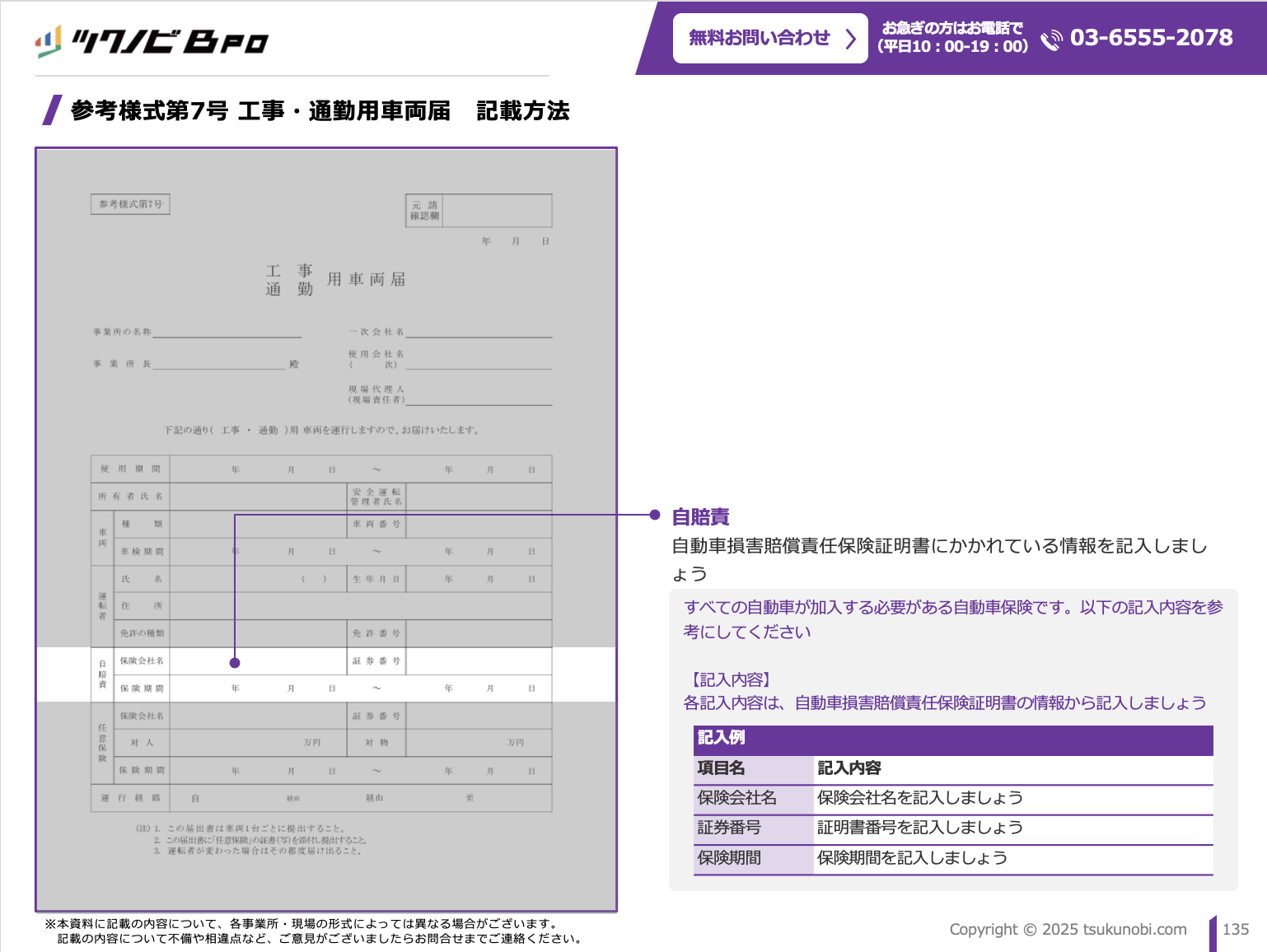

自賠責

加入している自賠責保険の自動車損害賠償責任保険証明書に記載されている、以下の情報を記載します。自賠責保険の加入は義務です。加入していない場合は早急に加入しましょう。

- 保険会社名

自賠責保険の保険会社名を記入します。 - 証券番号

保険証明書の左上に記載されている、10桁の証券番号を記入します。 - 保険期間

自賠責保険証明書に記載されている保険期間を記入します。

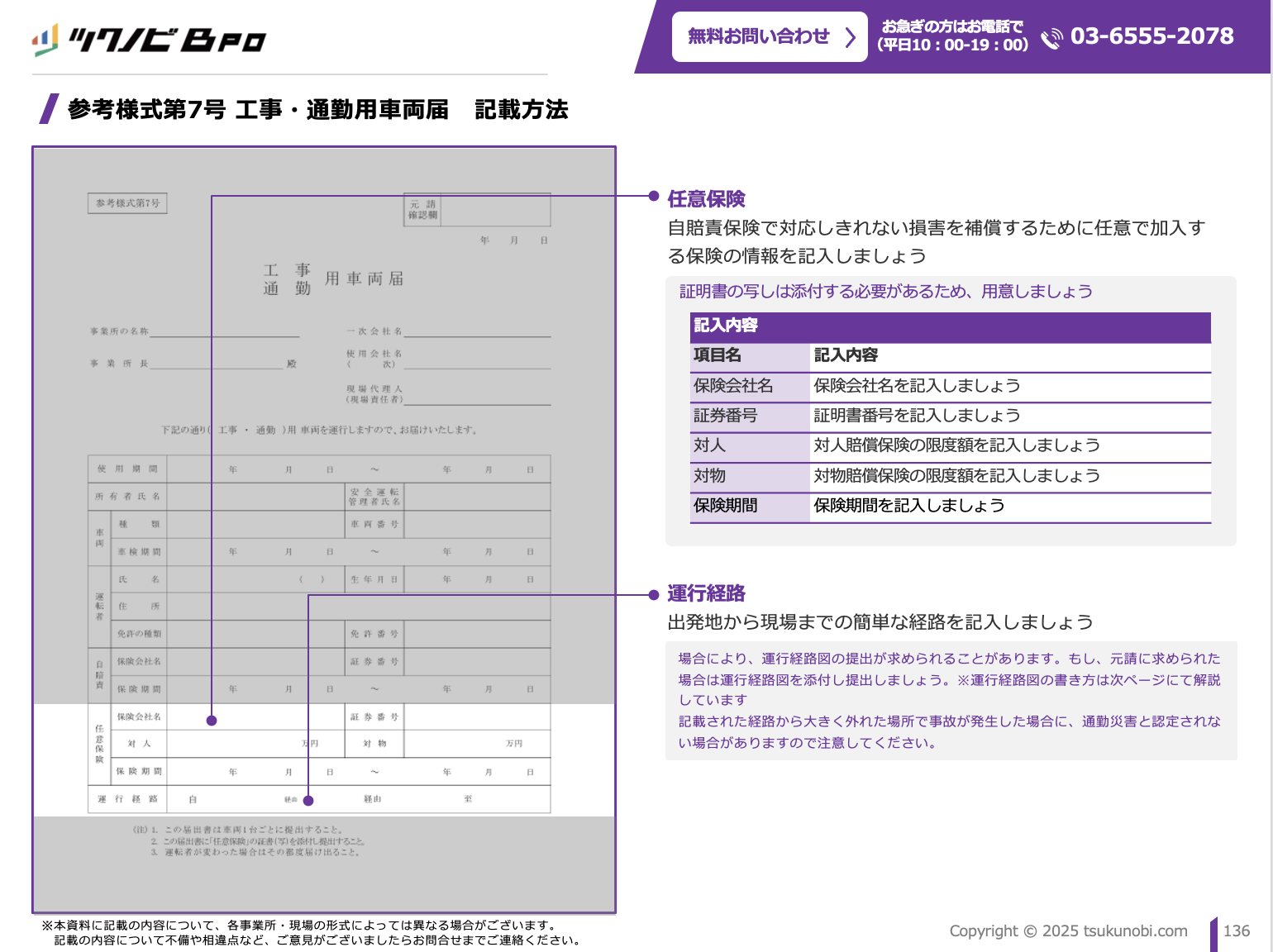

任意保険

加入している任意保険に記載されている以下の情報を記入しましょう。

- 保険会社名

- 証券番号

- 対人

対人賠償保険の限度額を記入します。 - 対物

対物賠償保険の限度額を記入します。 - 搭乗者

搭乗者傷害保険の限度額を記入します。

前述したように、任意保険の保険証のコピーの提出が求められます。また、任意保険のプラン変更や、解約や新規加入を行った場合はその都度、工事・通勤用車両届を提出しなければなりません。

運行経路

出発地点から現場までの道のりを記入します。簡単な経路で構いませんが、元請け企業によっては、前述したように別途「運行経路図」として地図を提出する必要があります。

生コン車やダンプ車、廃棄物運送車に関しては運行経路図は必ず提出しなければなりません。

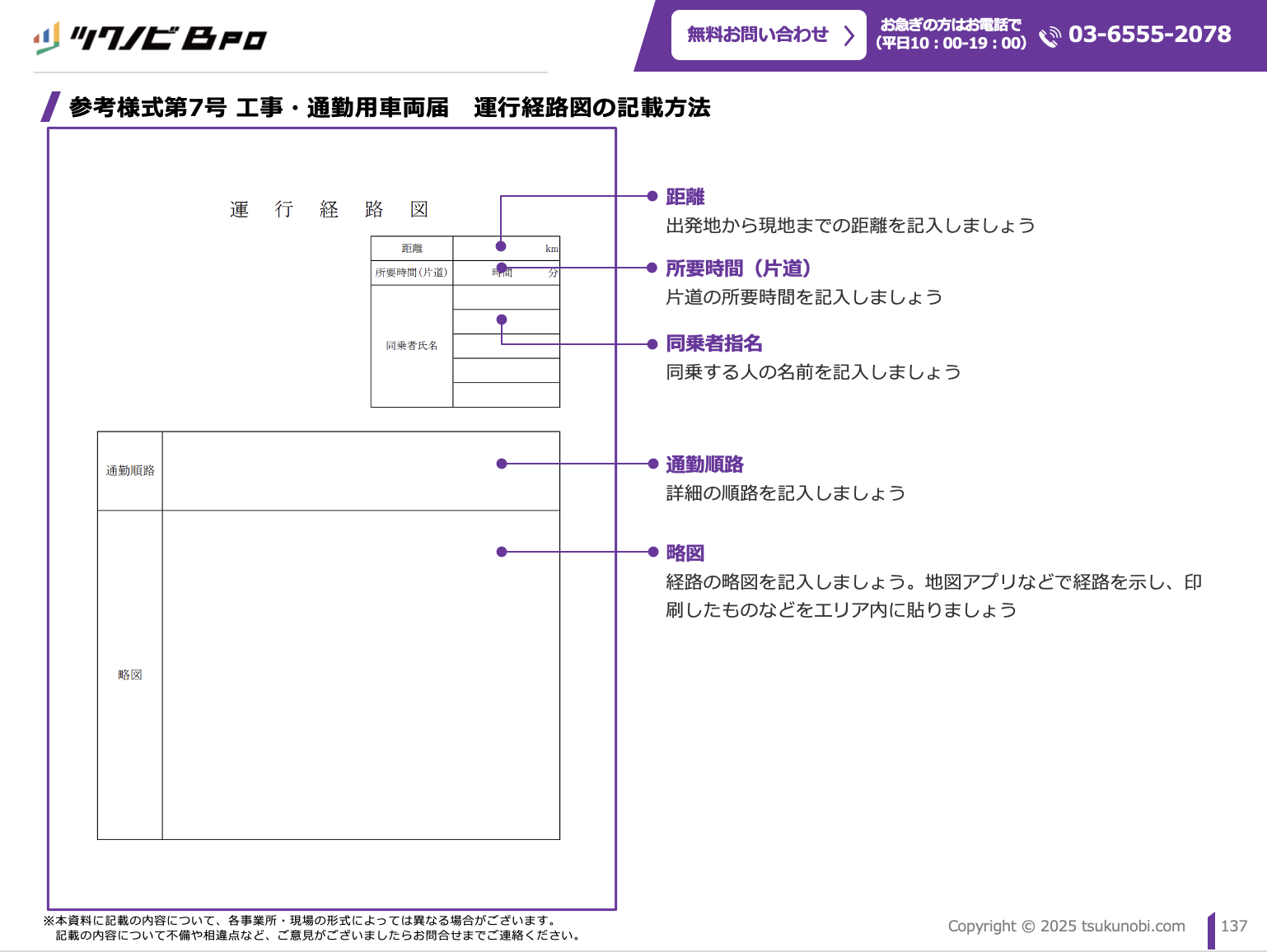

距離

距離の欄には、通勤や工事現場への移動時に車両が走行する片道の距離を記入します。距離は地図アプリなどで事前に調べ、キロメートル単位で正確に記載しましょう。

また、距離が誤っていると、走行ルートの確認や事故発生時の対応に影響を与える場合があります。複数経路がある場合は、一般的に使用する最も合理的な経路の距離を記入してください。

提出前に実際の走行距離と記入内容に違いがないかを再確認すると安心です。

所要時間(片道)

所要時間(片道)の欄には、車両が出発地から目的地まで到着するのに必要な片道の時間を記入します。時間の目安は、通常の交通状況下での平均的な所要時間を記載してください。

実際とかけ離れた短すぎる、または長すぎる時間を記入すると、届出書の信憑性が疑われる恐れがあります。そのため、混雑や渋滞を考慮した現実的な所要時間を設定しましょう。

特にラッシュ時など交通状況により大きく時間が変わる場合は、余裕を持たせた時間設定が必要です。

同乗者氏名

同乗者氏名の欄には、当該車両に運転者以外で乗車する予定がある人の氏名を記入します。同乗者が複数いる場合、氏名を漏れなく全員分記入しましょう。

また、同乗者情報が未記載または不正確だと、緊急時の確認や事故時の対応に支障をきたす可能性があります。そのため、記入した氏名が正しいか再度確認してください。

同乗者がいない場合は、「なし」または「該当者なし」と明記します。

通路順路

通路順路の欄には、車両が出発地から現場まで通る道順を簡潔に記入します。

【記入例:自 会社(神田)経由 神田橋 〜 経由 馬場先門 〜 至 丸の内営業所】

一般的には、このような簡易な経路表記で問題ありません。

しかし、元請によってはさらに詳細な経路を記した別紙の添付を求められるケースがあります。そのため提出先の指示を事前に確認し、必要に応じて詳しい経路図を準備しましょう。

略図

略図の欄には、車両が走行するルートや経由地を視覚的に示した簡単な地図を記入します。

簡易なもので構いませんが、出発地・経由地・目的地など主要なポイントは明確に記しましょう。

また、略図の情報が不足すると書類不備とみなされ再提出を求められる場合があります。そのため、少なくともルートが明確に確認できる程度の略図を記載する必要があります。

元請や提出先によっては詳細な地図を求められることもあるため、事前に確認するとよいでしょう。

建設業の書類作成はアウトソーシングもおすすめ

建設業で作成な書類の作成は、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。

従業員のリソースがひっ迫している場合や、書類作成に対応できる人材が不足している場合などは、アウトソーシングサービスを活用すると、少ない工数で書類を作成できます。専門的な知識を持っているスタッフが対応するため、作成の難易度が高い書類も正確に作成できます。

弊社では、建設工事に必要な業務書類の作成に対応している建設業特化の事務代行サービス「ツクノビ事務」を提供しています。建設業に必要な書類の作成はもちろん、図面の作成、写真データ整理など、幅広い業務を代行できます。ツクノビ事務では、倍率200倍の選りすぐりの専任スタッフが対応いたします。

建設業に必要な事務を効率化したい方は、ぜひこちらからお問い合わせください。

【まとめ】工事・通勤車両届を正しく記入・提出しましょう

工事・通勤車両届は、工事現場に出入りするすべての車両に対して作成しなければならない、事故にあった際の責任の所在を明確にするための書類です。基本的なことを理解すれば何も難しいことなく提出できます。

しかし、運転者変更や保険のプラン変更の際に提出し直さなければならないことに注意してください。元請け企業によってルールが異なるケースがあるので、現場ごとにしっかり確認しましょう。

※弊社の営業代行サービスであるツクノビセールスでは、

【効果が出なければ全額返金プラン】を新たにスタートさせました!

※詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!